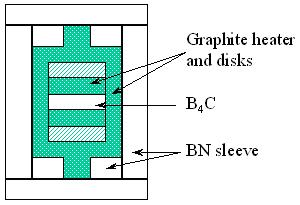

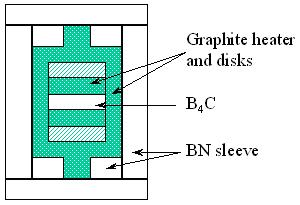

図1 高圧セルの模式図

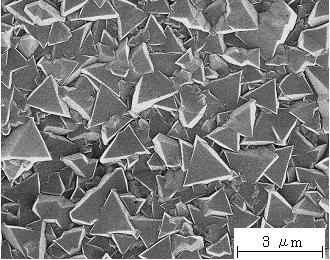

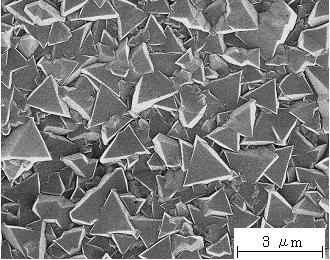

図2 気相成長ダイヤモンドの走査電子顕微鏡写真

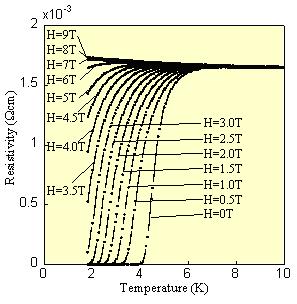

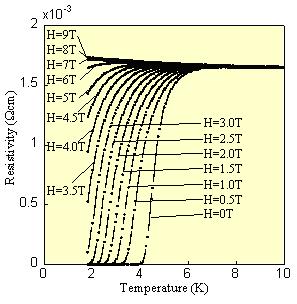

図3 磁場印加による電気抵抗率の温度依存性の変化

この長年の疑問に答えてくれたのが、E. A. Ekimovらである。彼らは、Nature 428 (2004) 542誌に、高圧合成法を用いて、ダイヤモンドをはじめて超伝導にすることに成功したと発表した。このセンセーショナルな発見は、同様の結晶構造を取るシリコンやゲルマニウムにも超伝導の可能性を示唆するもので、大きな波紋を呼んでいる。一口に高圧合成ダイヤモンドといっても、実はいろいろなプロセスがある。Ekimovらの合成条件は、10万気圧弱、2500~2800 Kであり、グラファイトを直接ダイヤモンドに変換している(図1)。この際、グラファイトとB4Cの界面に、Bドープ多結晶ダイヤモンドが成長し、これが超伝導を示すというものである。このような直接変換領域における合成の難しい点は、ヒーターに用いているグラファイトが、加熱中にダイヤモンドへ変化してしまうため、長時間の加熱が出来ないことである。ただし、彼らの合成条件は、厳密に言うと相図に比べ若干温度と圧力が低く設定されており、おそらくホウ素の影響とヒーター延命のための試行錯誤に基づくものと筆者は考えている。いずれにしても、金属触媒を用いないグラファイトからダイヤモンドへの直接変換を狙ったことで、ホウ素の高濃度ドーピングに成功したものと考えられるが、この条件では長時間の加熱が難しいため、おそらく単結晶の育成は難しいだろう。

さて、一般的な高圧合成法を用いた人工ダイヤモンドのプロセスでは、金属触媒が用いられており、合成圧力や温度は、上記の直接変換に比べかなり低く抑えられている。グラファイトは一旦この金属触媒に溶けた後、ダイヤモンドとして析出してくる。この手法により、既にホウ素ドープダイヤモンド単結晶などが作られているが、ホウ素の固溶限界が若干狭いようで、これまでのところ、超伝導を示すダイヤモンド試料は得られていない。

ダイヤモンドを合成するには、先に述べた高圧合成法以外に、もう一つ、化学気相成長(CVD)法がある。これは、基本的にはマイクロ波や燃焼炎などを用いて、メタンなどの原料ガスをプラズマ状にし、ダイヤモンドを基板上に成長させるという手法である。これらの方法により、大面積の薄膜状さらにはウェハ状のダイヤモンドが比較的容易に合成できるようになった。そして、このプロセスでは、成膜時にホウ素やリン(窒素)を含むガスを導入することで、ホールドープまたは電子ドープのダイヤモンド半導体が得られることが知られている。このダイヤモンド半導体はバンドギャップが大きいため、高出力高周波デバイスの可能性が示唆されており、現在盛んに研究開発が進められている。ところが、気相成長法ではどのくらいホウ素がドープできるのか、ホウ素を多量にドープしたら、ダイヤモンドは金属になるのか、低温では、どんな物性を示すのかなどは、これまでのところ殆ど調べられていなかった。

最近、物質材料研究機構の高野義彦博士と早稲田大学の川原田洋教授は、CVD法を用いて、高濃度ホウ素ドープダイヤモンドを合成し、低温の物性を評価し超伝導の探索を行った。CVD法は、ドープするホウ素の濃度を制御しやすい、非平衡反応なので多量のホウ素がドープできる可能性が高く、大型の薄膜試料が得られデバイス開発などが行いやすいなどメリットが多い。ダイヤモンド試料は、マイクロ波プラズマCVD法により作製された。原料ガスには、メタンとトリメチルボロンを用い、この比を変化させることで、ダイヤモンドにドープされるホウ素の濃度が制御可能である。図2に、シリコン基板上に成膜したダイヤモンド薄膜の走査電子顕微鏡写真を示す。{111}ファセットと呼ばれる、三角形のグレインが見られ、(111)成長が支配的であることがわかる。エックス線回折パターンも(111)面の回折のみ現れ、他の面指数のピークは見られないことから、この薄膜は主に(111)配向しているものと考えられる。図3に電気抵抗の温度変化を示す。ゼロ磁場では、電気抵抗は約7.4 Kより減少しはじめ約4.2 Kでゼロ抵抗を示した。また、磁場中のTc(onset)とTc(end)の延長より、上部臨界磁場は10.4 T、上可逆磁場は5.12 Tと求められた。このように、液体ヘリウム温度以上で、気相成長ダイヤモンドが超伝導になることが示された。これらの結果は、Appl. Phys. Lett. October 4, 2004に掲載予定である。

さらに同様の手法で、ホモエピタキシャル単結晶薄膜も作製された。 (111)面と(100)面の単結晶ダイヤモンドを基板に用いている。考えてみれば贅沢な実験である。(100)膜は、1.7 Kまでにゼロ抵抗は観測されなかった。それに対し、(111)膜は、最新データーでは、ゼロ抵抗温度が7 Kを越えるなど、高い超伝導転移温度を示している。この違いは、(111)成長は(100)に比べホウ素を取り込みやすいため、(111)膜に高濃度のキャリアが導入され高い超伝導転移温度を示したものと考えられる。ダイヤモンドにより多くのキャリアを導入して、より高い超伝導転移温度を得るためには、(111)成長させることがキーポイントである。現在、超伝導転移温度は、キャリア濃度が増加するに従い上昇する傾向を示しており、今後、超伝導転移温度のさらなる上昇が期待されている。「ダイヤモンドはキャリア濃度を制御することで、絶縁体、半導体、超伝導体と、様々な物性を示すことが分かってきた。このことは、ダイヤモンドだけでデバイスが作製できることを示唆しており、半導体と超伝導の複合デバイスの開発が期待されよう。ダイヤモンドは以前より超伝導の期待物質と考えていたので、今回、超伝導が現れて大変うれしい《と高野博士は述べている。

図2 気相成長ダイヤモンドの走査電子顕微鏡写真

図3 磁場印加による電気抵抗率の温度依存性の変化

(酔龍)