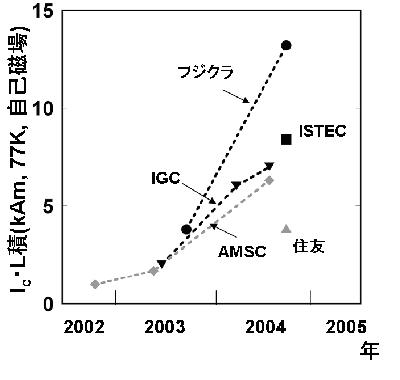

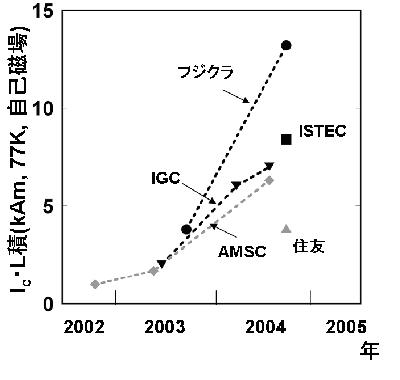

図1 Ic・L積の開発経緯

今回のASCでは、前回のASC2002に比べてMgB2の発表件数が大幅に増加し、またビスマス系では、Bi-2212線材の件数が増加している。以下に報告者の印象に残った発表について簡単に述べるが、ビスマス系のセッションとMgB2のセッションとが同じ日の同じ時間帯に重なっている場合もあり、必ずしもすべての発表を網羅したものではないことをまずお断りしておきたい。また紙面の都合で、ここでは日本以外からの発表について報告したい。

Bi系線材

Geneve大のFlukigerらは、Vapor assisted traveling solvent floating zone methodでPb添加Bi-2223単結晶を作製し、超伝導特性を測定した。Pb添加Bi-2223のTcは106 Kで、無添加Bi-2223のTc ~109 Kに比べると若干低い。異方性は30 Kにおいて約50で、Bi-2212の165に比べるとかなり小さいとしている。また、relaxationもBi-2212に比べて小さくなっている。このように、Pb添加によって異方性がBi-2212に比べて小さくなっており、これによってJcやピンニング特性が向上していると述べた。

Oxford社のMarkenは、同社が開発しているBi-2212多芯丸線材の最近の進捗状況を報告した。最適熱処理温度は890°Cで、高いJcが得られる温度幅(window)は3~4°Cとかなり狭い。Jcは0.81 mm径の線材で、4.2 K、45 Tの磁界中で950 A/mm2が得られている。E-J特性のいわゆるn値は17前後であまり高くはないが、高磁界側ではほとんど磁界に依存しない。出発原料や充填率、その他の作製条件が非常に重要であると述べた。

一方、Nexans社のBruzekも同社のBi-2212線材開発について報告した。応用の目標を800 kJのSMESに置いていると述べた。85芯のテープにおいてJEは4.2 K、ゼロ磁界で1200 A/mm2、20 K、5~6 Tで120 A/mm2としているが、これらの値は上のOxford社の線材と比べると若干低い値であろう。Filling factorの向上で約20 %のJc向上が得られたとしている。

Wisconsin大のHellstromは、銀シースビスマス系線材と酸化物との反応について調べた結果を発表した。この様な研究は熱処理に酸化物を使ったり、また絶縁材として酸化物を使ったりする場合に役立つと思われる。熱力学的な考察により、熱処理後にもし酸化物にビスマス系酸化物のすべての金属イオンが検出されるのなら、銀シースにクラックやピンホールが存在してこれらのイオンが染み出たのが原因であり、また銅イオンだけが染み出たのなら、Cuは銀シースを拡散して酸化物と反応したと考えられると述べた。

MgB2線材

Hyper Tech Research Inc.のTomsicは、同社が開発しているPIT法によるMgB2線材について報告した。400 mの多芯線材を作製しており、最近では、単芯線材ではあるが、公称1,000 m(実際は900 m)の線材作製にも成功している。展示ブースではこれらの線材を置いて質問に答えており、同社のMgB2線材がすでにかなり進んだレベルにあることを来訪者に印象付けていた。シース材はいずれも銅で、Jcは鉄シース材に比べるとまだかなり低い。また、42 mのストランドケーブルを用いて大きさが25 cm x 10 cm x 8.6 mmのレーストラックコイルを試作し、通電試験を実施している。さらにMRIやトランス、モーター、MHD用の線材を開発するプロジェクトも進行中であり、2年以内に20~30 KでkA-m当たりの価格が1~3ドルのMgB2線材ができる可能性があると述べた。

Columbus SuperconductorsのMalagoliは、同社が開発しているMgB2テープについて発表した。この会社は、MgB2線材をユーザーに供給するために設立されたベンチャー企業で、イタリアのGenovaにある。線材は、MgB2粉末をニッケル管につめて加工をするex situ法で作製しており、すでに400 mを超えるテープを作製している。年内には1.5 kmの線材を作製できる体制にあると述べた。また展示ブースでは200 mの線材を置いて、これから適当な長さに切って希望者に分け与えており、特性についてはそれなりの自信を持っていることをうかがわせた。

Insituto BalseiroのSerquisは、ex situ法MgB2線材におけるHIP処理の効果について発表した。加工後にHIP処理をした線材は、大気中熱処理をした線材よりもMgB2の充填率が大幅に向上し、またJcも向上するとしている。特に高磁界でのJcの向上が著しい。SiC添加してHIP処理した線材では、さらに高磁界特性が向上し、8 Tで104 A/cm2のJcが得られたと述べた。この値はex situ法線材としては、かなり高い部類であろう。さらに25 m線材を使って6層のコイルを試作し、4.2 K、1.25 Tの磁界中で1.6 Tの磁界発生に成功している。

Pennsylvania 州立大のOrgianiらは、C-ドープしたMgB2薄膜で非常に高いBc2が得られると発表した。薄膜はHPCVD(Hybrid Physical Chemical Vapor Deposition)法で作製している。C-ドープ量とともに常伝導状態の抵抗が上がり、Tcが緩やかに低下する。このC-ドープによってBc2が大幅に向上し、c軸に垂直な方向では、低温において無添加の4 Tが40 Tに向上し、また平行方向では、ゼロKへの外挿値が70 Tに及ぶと述べた。またタングステンコアSiCファイバー上にもMgB2を蒸着させたところ、C-ドープ試料で、20 Kで25 T、ゼロKでは50 TのBc2が得られたとしている。これより、MgB2は高磁界応用に極めて有望であると述べた。

(物材機構:熊倉 浩明)

2. Coated Conductor2004年10月4日から8日にかけて、米国フロリダ・ジャクソンビル市において応用超電導会議 ’04(ASC ‘04: Applied Superconductivity Conference)が開催された。ここでは主要トピックスの一つであるYBCO系テープ線材、いわゆるコーテッドコンダクター(coated conductor)について、ASC ‘04で発表された最新の成果に基づいて報告する。コーテッドコンダクター関係のセッション数は材料分野の全セッション数64のうち約20を数え、高温超電導材料研究の中心が大きくコーテッドコンダクターにシフトしていることがこれからも見て取れる。

本会議における特筆すべき点は77 Kの臨界電流値が100 Aを超え、テープ長さが100 mを超えるコーテッドコンダクターが日本のフジクラによって世界で初めて試作・報告されたことであろう。コーテッドコンダクターの長尺特性を評価する指標としてIc・L積が議論されることが多い。すなわち77Kにおける臨界電流値Icとテープ長さLを掛けたもので、現在日本で進んでいる「超電導応用基盤技術研究開発プロジェクト《の線材化においては2007年度までにIc・L=150 kAm (= 300 A x 500 m)を達成することが目標値として掲げられている。フジクラの結果はIc・Lが世界で初めて10 kAmを超え13.2 kAm(= 126 A x 105 m)に達したものである。

図1にASC ’04において各研究開発機関が報告したIc・Lの最新成果とこれまでの結果をまとめた。フジクラの値は昨年が3.8 kAmであったことを考えると1年間で大幅に開発が進んだといえる。2番手もやはり日本の超電導工学研究所の成果であり、Ic・Lは8.4 kAm( =182 A x 46 m)であった。3番手以降はIGCスーパーパワー社の7 kAm(= 70 A x 100 m)、AMSC社の6.3kAm(= 186 A x 34 m)であり、日本のグループの進歩が著しいことがわかる。7月の米国DOEのピアレビューの段階では米国グループの成果が宣伝されたが、ASC ‘04において日本勢が巻き返す形となった。

フジクラのコーテッドコンダクター開発リーダーの飯島康裕氏は、「来年度末の目標であるIc・L = 40 kAm(= 200 A x 200 m)が射程距離に入ってきた。(長尺線材の試作に成功している)超電導工学研究所吊古屋高温超電導線材開発センターの研究者らも同じ感触を持っているものと思う。《と述べている。日本勢の活躍で、2007年度の目標である150 kAmも現実味を帯びてきたといえるだろう。飯島氏はASC ‘04で自社のコーテッドコンダクターを用いて77 Kにおいて0.3 Tを発生するソレノイドコイル(12ターン x 22層、内径60mm)も報告しており、今後コーテッドコンダクターを用いた応用研究も活発化すると期待される。

ここで注目すべきことは上位3グループの成果がいずれもIBAD法+PLD法の組み合わせで得られている点である。フジクラおよび超電導工学研究所のIBAD技術は長年国家プロジェクトの一環として主にフジクラによって開発されてきたもので、製造技術として信頼性が向上している。現在では高い臨界電流値を有するYBCO薄膜を、長尺にわたって金属基板テープ上に形成する最も有望な方法となってきた。IGCスーパーパワー社のIBAD法もこの流れを汲むものである。

日本の成果は、①大面積で長時間安定なイオンビーム装置が開発・導入されたこと、②自己配向CeO2キャップ技術が開発されたこと、そして③PLD法によるYBCO薄膜の長尺成膜技術が進んだこと、等に起因すると考えられる。①、②の技術により300m近いIBAD基板テープも試作されようになった。長尺線材開発はこのような基板テープが大量に製造できるようになり、Y’BCO膜の連続成膜の様々な試みが行えるようになって大きく一歩を踏み出したといえる。

またASC ‘04で報告されたコーテッドコンダクター技術の中でもう一つ特筆すべき点は、③のPLD法によるYBCO膜形成技術の進歩である。現在YBCO膜の連続成膜は通常一回のコーテイングで行われているが、一般にPLD法は成膜レートが高いものの成膜ゾーンが小さく収率が悪いとされる。そこで必然的にゾーンの拡大が求められるわけであるが、今回超電導工学研究所はこの課題に対する一つの解決策としてMPMT(マルチプルーム・マルチターン)法を提案した。また厚膜になるとYBCO膜表面の温度低下や表面ラフネス増大等から膜質が低下し臨界電流値が劣化する場合があるが、この問題に対する一つの解決策も示された。すなわちMPMT法の1パス毎に基板温度を調整し、膜表面温度を最適に保ちながら成膜することで膜質のよい厚膜を得る方法である。パス数を増やすことで臨界電流値を制御できる長所もある。

長尺線材製造の技術課題は如何にして臨界電流の低い欠陥部分を取り除くかにあるが、PLD法の大面積化、多層コーテイングとは製造上現れるゆらぎやハンドリングに起因する欠陥の影響を広げ、薄めることでもあり、従来検討されてきたリペアの問題を解決する可能性も有している。しかしPLD法は酸化物超電導と相性の良い成膜技術であるが、工業製品を作り出す製造方法としてはまだ十分とは言えない。この方法が大面積・高品質膜製造技術として認知されるためにはコーテッドコンダクター開発の成功と切り離せないであろう。

IBAD法以外ではAMSC社のRABiTS法+TFA-MOD法が長尺化において健闘している。彼らは短尺では330 A/m幅を達成しており、またIc・Lにおいても6 kAmを超えてきた。今後100 m級長尺線材の試作を行う予定であり、日本勢の結果に対抗して巻き返しを狙ってくるものと考えられる。しかしながら現時点では長尺化という点ではIBAD法に一歩譲る。この理由として、RABiTS法+TFA-MOD法は金属基板表面の配向性を利用するため、①Ni合金の粒界や異なった配向粒の影響が現れやすいこと、②2軸配向性がIBAD法に比べてやや劣ること、さらに③TFA-MOD法は製造速度が遅く、かつ制御パラメターが多く最適化に時間がかかっていること等があげられる。しかし一度最適化されれば低コストでコーテッドコンダクターを大量に製造できる可能性があり、今後も両者の競争が続くだろう。

これ以外のトピックスとしては、IBAD法+TFA-MOD法、IBAD法+MOCVD法、MgO-ISD法+熱蒸着法やRABiTS法とPLD法や非真空プロセスなどの研究成果が多数報告された。さらに応用を目指してコーテッドコンダクターの磁場中臨界電流特性を上げるためのピン止め点導入の研究が、日本や米国を中心に急速に立ち上がりつつある印象を受けた。今後、これに加えてコーテッドコンダクターを用いた交流搊失低減やコイル化などの応用研究等々が盛んになるものと考えられる。

(京都大学:松本 要)

3. バルク及びその応用ここでは、Y123系、RE123系バルク体とBi系バルク体を主に報告する。バルク体の材料作製プロセス、評価技術、応用機器に関する発表は、筆者の見たところ、口頭・ポスターを含め、30近くのセッションで行われており、バルク体が主体のセッションは、8程度であった。各セッション平均8~10件程度の発表があった。材料作製プロセスは、銅系バルク体、バルク体の作製プロセスと評価、バルク体、溶融体、Y系バルク体などのセッションに分かれていた。評価技術は、磁束ピンニング、磁束挙動、計測方法などのセッションに見られた。一方、応用機器に関する発表は、バルク体応用、ベアリングとフライホイール、磁気浮上、モータ・発電機に集まっており、その他の応用は、限流器、高温超電導機器、特殊・新規応用など広範囲のセッションで発表が行われた。

まず、バルク体作製技術では、超電導特性を含む機械的特性・熱的特性の向上と均質化・大型化が課題であり、ピン止めセンターの導入、捕捉磁界の向上のためのプロセス技術、機械的特性の向上、熱的特性の向上、接合などについての発表があった。

ケンブリッジ大のHari Babuらは、非超電導相であるYBa2(CuxM1-x)O6[M = Nb, Ta, Mo, W, Zr, and Hf ]ナノ粒子をREBCOバルク体に人工ピン止めセンターとして導入し、その効果を示している。この場合、ナノ粒子相の大きさは、直径5~20 nmである。これまでは、直径1 cm程度の単一粒バルクであったが、今回は、その大型化を検討した。STECの成木らは、RE211 ピン止めセンタを導入した(Gd, Y)-Ba-Cu-Oバルク体の作製について報告した。これは、Gd123-Y211の前駆体から熱処理するもので、極細Y211 粉を用いることで、RE211が微細化し、Jcを向上させている。その結果、77 K で、250,000 A/cm2 (自己磁界中)、直径 25 mmのAg添加試料で、77 K で1.5 Tの捕捉磁界を得た。また、直径33 mmのバルク体では、2 Tの値であった。東大の中島、下山らは、c-軸方向に厚いEr123 溶融バルク体を作製し、RE211 粒の寸法と密度、超電導特性を評価している。ここでは、PtとCeO2の添加が、Er211粒の寸法と分散に及ぼす影響を調べた。そして、0.5wt% Pt 及び1.0wt% CeO2添加試料において、 Jc = 47 kAcm-2 at 77 K in 1 Tを達成した。台湾National Cheng Kung UnivのChen、Wangらは、Sm123 バルク体にmicroからnanoサイズのCeO2を添加し、211相の微細化を調べた。その結果、nanoスケールのCeO2 を添加した試料では、nanoサイズ (< 100 nm)の 211相と BaCeO3 粒の量が増え、特性がさらに向上することを示した。大型化・接合などに関しては、鉄道総研・藤本らは、銀添加YBaCuOあるいはRE(=Sm)BaCuOバルク体を室温薄膜種付による等温保持溶融法で作製し、結晶成長過程を調べている。それらの超電導特性と機械的特性を評価し、銀添加により、平均曲げ強度が向上することを示した。また、鉄道分野への応用について可能性を紹介した。また、CRISMATのHarnoisらは、抵抗型限流器の製作のための溶融体の形状付与について報告した。ミアンダー型が長さを確保するために好ましいが、脆性材料のため加工に工夫が必要であり、溶融プロセスの前に穴を開けた焼結体を準備してから、溶融熱処理し、加工している。作製した試料の特性を評価した結果、穴による特性低下の影響は見られなかった。IPHT のGawalekのグループは、特性向上のために、YBaCuOの超電導接合を行い、誘導電流法によって評価し、接合部の粒間電流を評価した。バルク体以外では、豊橋技科大の中村らは、将来の電流リード応用として、方向凝固させたY123 thin fibersを作製し、作製プロセス条件と超電導特性評価結果を報告した。6 mm/hで成長したfiberで、134 Aの高いIcを得ている。また、NIMSのNagaoらは、Ca-free YBa2Cu3Ox single-crystal whiskersの作製方法を報告した。寸法は4 mm程度で、Sbをドープしている。

次に、特性評価では、応用へ向けた着磁法が進展し、岩手大の藤代らは、YBaCuO とSmBaCuOバルク体のパルス着磁において、その効果を向上させ捕捉磁界をより大きくするためには、磁束の運動による温度の上昇を抑える必要があることを示している。ここでは、金属リング(Al, SUS304など)をバルク体の周りにはめ、~40 K、 3.0 ~ 5.46 Tの範囲で実験し、その効果を調べた。SRL河野らは、Gd-Ba-Cu-Oバルク体の磁気的均質性を、ホール素子単独あるいは永久磁石を併用して走査し評価した。ここでは、ZFCとFCの条件で比較している。また、永久磁石を併用した場合、シード付近での特性劣化を検知することができた。東大の白石・大崎らは、Y-Ba-Cu-Oバルク体のパルス着磁中の巨視的な磁束の挙動をピックアップコイル法を用いて評価し、数値計算結果と比較している。ピンニングに関して、東北大の淡路らは、(Nd, Eu, Gd)Ba2Cu3O7の14 T (at 77 K)という高い上可逆磁界の発現機構を調べており、c軸相関のピンニングにより、Boseグラス的挙動が関係していることを示している。

さて、応用機器は、磁気軸受/フライホール、磁気浮上、モータ、限流器など、広範囲の発表が行われた。磁気軸受/FWでは、ドイツATZのWerfelらは、50 kg から 500 kg級の磁気軸受けを設計、製作し、フライホールなどのエネルギー応用へ向けた課題やコストの検討結果を紹介した。ケンブリッジ大学のCoombs T.A.らは、半導体Si分野のVLSI作製技術に使われるMEMS システムに適用できるマイクロベアリングへの応用を紹介した。これは、URENCOなどとこれまで進めてきたフライホイールのプロジェクトの成果を活用するものである。

ISTECのIchiharaらは、10 kWh級フライホイール用途のラジアル型超電導ベアリング(SMB)の特性試験結果を発表した。これは、YBCOバルクと永久磁石の構成で、7,500 rpmまで、安定したローターの回転が得られている。次に、磁気浮上では、ドイツ ドレスデンの大学・研究機関、メーカーなどのグループで進めているSUPRATRANSプロジェクトは、YBCOバルク体と永久磁石を用いた磁気浮上システムであり、今後の計画が紹介されたようだ。将来的には、永久磁石の変わりに電磁石を用いるという。また、関連して、軌道側、分岐、超電導部の設計内容を報告した。構成は、Nd-Fe-B永久磁石、スチール、30×90×15 mm のYBCO バルク体ブロックからなり、77 Kでの最大浮上力が200 N、垂直方向の剛性が10 N/mm程度である。また、磁気的な分岐スイッチを提案している。

西南交通大のWangらは、バルク体を用いた有人磁気浮上搬送システムの試作試験をこれまでに行ってきており、学内に低速で数人乗りの有人機が30 m程度移動するシステムを試作している。ここでは、1 km の試験線の概略を発表した。YBaCuO バルク体と750 kg のNdFeB永久磁石を用いており、12人乗りの車両の寸法は、長さ8 m、幅1.2 m、高さ2 mで、100 km/hの速度を出せるとしている。同様に、西南交通大のWangらは、Nd-Fe-B 磁石とYBaCuO バルク体の相互作用による浮上力と案内力の実験・計算結果を報告した。早稲田大の石山らのグループは、浮上体(水平方向二次元トランスポータ)のリフト力と復元力を調べており、永久磁石の構成が浮上力に与える効果を調べた。また、環状YBCOバルク体と複数の電磁石によるアクティブ磁気浮上の位置制御について報告した。動作電流を調整することで浮上高さと安定性が向上し、ここでは、フィードバック理論を適用した。さらに、リニア同期アクチュエータの動作特性を検討した。これは、鉄心付銅巻き線を一次側、磁界中冷却したYBCOバルク体を二次側(移動体)にしたもので、実験と数値計算で、同期トルクでの静的特性、電磁気挙動などを調べバルク体の配置、サイズ、数との関係を調べた。山口大の津田らは、バルク体と磁束源の間の静的および動的磁気剛性特性を調べた。

九工大の小森らは、磁気浮上機構を用いたコンベヤの基礎検討結果を報告した。永久磁石とバルク体、電磁石、ホール素子から構成され、振動を抑制する制御方法を調べた。上智大・高尾ら、鉄道総研・上條らは、超電導バルク体の磁気シールド効果により得られる浮上特性の実験的理論的検討結果を報告した。構成は、永久磁石、バルク体、および強磁性体からなり、浮上力が得られる安定領域があることがわかっている。この場合、永久磁石とバルク体が車両側、強磁性体が地上側となる。なお、実験は液体窒素中で行われている。

次に、モータでは、東京海洋大・和泉、福井大・杉本らはアキシャルギャップ型バルクシンクロナスモータを製作した。これはGd-Ba-Cu-Oバルク体のパルス着磁方法において、磁束型銅コイルをバルク体の上下に配置する上均一磁界中での繰り返し着磁方法を考案し導入したもので、磁束型銅コイルがステータ側、8個のバルク体がロータ側である。ここでは、船舶用モータの開発を目指している。武蔵工大の鳥居らは、YBCOバルクをロータに用いたシンクロナスリラクタンスモータの特性評価結果を、京大・中村らは、ラジアル型Sm123系をロータとした同期モータの試験結果を紹介した。さらに、限流器では、Nexans Superconductors やFZK Karlsruhe らは、ドイツのCURL 10プロジェクトで進めているBSCCO-2212を用いた10 kV /10 MVA抵抗型限流器を開発し、その試験結果を発表した。興味深いのは、新規用途として、磁気浮上を用いた寒剤移送の可能性が示されている。Q.S. Shu :AMAC International、Demko: Oak Ridge、Hull :Argonne、Kennedy Space Center らのグループは、磁気浮上支持を用いた、寒剤移送の可能性を示した。これは、永久磁石 (PM) とバルク体の相互作用である磁気浮上を用いて、高温側管と低温側管の間の直接的な機械的接触を避けることにより、熱的絶縁特性を向上させるというアイデアで、6メートルのプロトタイプを設計・試作・試験したと報告した。宇宙応用を目指したものという。寒剤の節約が重量低減につながり、宇宙での行程を長くすることができる。

(鉄道総研:藤本 浩之)

4. デバイスエレクトロニクス分野は、SQUID、マイクロ波、デジタルなど多岐にわたり、しかもパラレルに講演が行われたため、全体をカバーすることはできなかった。量子ビットや超電導検出器なども興味深かったが、本稿では筆者の専門であるデジタル応用に話を絞って紹介したい。特にデジタル応用の主流であるニオブ系単一磁束量子(SFQ)回路の動向について報告する。

回路作製プロセスでは、米国のHypres、Northrop Grumman(NG)と超電導工学研究所(SRL)から最新成果の報告があった。

Hypresは230万ドルかけてプロセスの整備を行った話と、1チップ上に50,000接合以上の集積度を目標にした臨界電流密度4.5 kA/cm2のプロセスについて講演した。特に目新しいものではなく、お金をかけたことで信頼性が向上したということのようだ。これは初日の最初の講演で、後になって回路の発表がなされるに従って段々分かってくるのだが、彼らの4.5 kAプロセスはかなり前から公表されているにもかかわらずまだ機能していない。実際に回路が動作しているのは、一世代前の1 kAプロセスである。この1 kAプロセスにしても信頼性はかなり疑わしいようだ。ポスターでオランダTwente大の学生が面白い発表をしていた。彼はHypresから買ったチップ(Hypresはチップのファンドリーサービスを行っている)にプロセス評価パターンを入れておき、5ヶ月間に買った8ウエハ、23チップについてのプロセス評価結果を示していた。これを見ると、コンタクトホールや配線エッジを上の配線が乗り越える部分で欠陥が多発している。筆者が所属するSRLのプロセスでも同様のチェックを行っているが、Hypresの方がはるかに結果が悪い。これでは大きな回路を動かすことは難しいと思われる。この学生はHypresとの共同研究ではなく、勝手に評価して発表しているとのことであった。このような結果は普通表には出てこないものなので、プロセス開発に携わっている筆者にとっては非常に興味深いものであった。Hypresにとっては大きな迷惑だと思われるが・・・。

NGからは20 kAプロセスの発表があった。彼らの話は高尚だが、どうも足が地に着いていない。信頼性に問題があるようだ。結局まともな回路ができず、残念なことにこの春で閉鎖になってしまった。SRLからは、平坦化6層配線と臨界電流密度10 kA/cm2の新しいプロセスが報告された。このプロセスは超電導回路に革新をもたらす画期的なものであるばかりでなく、十分高い信頼性も検証されている。回路試作適用は来春からの予定であるが、世界最高のプロセスという評価を得ることができた。

回路の発表では、7,220接合を用いたマイクロプロセッサの21GHz動作を筆頭にCONNECTグループから動作成功の発表が相次ぎ、海外勢を圧倒した。CONNECTグループとは、吊大、横国大、NICT、SRLが設計ツールを共同開発し、共同で使用する設計チームであり、ここで設計された回路はSRL筑波にあるNb系プロセスラインで試作される。海外勢ではHypresの発表が注目を引いた。彼らは軍から8百万ドルの予算をもらい超電導デジタルレシーバの開発を行っている。ADコンバータチップと2個のAD用処理回路チップをマルチチップモジュール上に配置したデバイスを冷凍機実装した装置が最終形態である。この中で最大の回路は12,000接合を用いたADコンバータ用処理回路であり、発表ではdemonstratedと述べられていたが、後で複数の米側関係者に話を聞いてみた限りではまだ完全には動作していないらしい。プロセスが問題だということであった。当初今年8月までであった開発期間を今年末までに延長してもらったとのことである。超電導業界のためにも成功を期待したい。ヨーロッパからはChalmers大からデジタルシグナルプロセッサ回路開発の発表があったが、まだ回路は動作していないらしい。

SFQ回路の大規模化にともない、バイアス電流およびそのリターン電流が作る磁場に起因する回路誤動作が問題になってきている。この問題に対して、日米欧から発表がなされた。前回までのASCでは見られなかったこのような大規模化にともなう設計法の問題が、日米欧の研究機関から一斉に現れたのが、今回のASCの一つの特徴であった。

今回はプロセス、回路設計では日本のリードが目立ったが、超電導チップを冷凍機に実装し、室温から信号を出し入れするシステム化技術では、米国の方がまだ大きくリードしていた。日本では産総研が電圧標準器をターゲットにシステム開発を行っているが、Hypresでは電圧標準器はすでに商品化されており、現在はデジタルレシーバに向けて40本の広帯域信号ラインを実装したシステムの開発が行われている。我が国でも一刻も早くシステム化技術の本格的開発に着手する必要があることを強く感じた。

超電導デジタル応用開発では、その時々のASCで日米の優劣が入れ替わる熾烈な競争を長年繰り広げてきた。最近では、4年前は米国が優勢であったが、前回のASCで拮抗し、今回は完全に日本が上回る状況となった。次回のシアトルが楽しみである。

(超電導工学研究所:日高睦夫)