図1 加圧焼結線材の特性および超電導フィラメント

図2 500m高温超電導ケーブル実証試験

1) Bi2223線材性能

加圧焼結技術による線材性能向上

この技術に関しては住友電工の菊地、小林氏、大倉氏より3件の発表があった。PIT法による線材作製の最終工程である焼結工程において、「加圧焼結法《を適用することにより、下表に示すように線材性能が向上した。その原理は線材全体にガスによる圧力(15 ~ 30MPa)を印加させた状態で焼結するというもので、これにより焼結後のフィラメント密度低下を抑制できるという。加圧焼結後のフィラメントは約100%にまで向上し(下図SEM像)、Icをはじめ機械強度やBi2223結晶の配向度も向上した。

機械強度 約50%まで向上

フィラメント密度 約100%(従来は約90%)

Bi2212 低減

その他 長尺化でも短尺と同等性能

加圧焼結法により性能向上した線材のE-J特性評価結果が九工大の木内氏より発表された。Jcの測定法としては、通電法、また磁気的測定として中電界領域の測定(Cambell法)およびSQUIDを用いた超低電界領域の測定を相補的に行い広い電界領域でのE-J特性が調べられている。磁気的測定と通電法ではその観測している電流の領域が異なっており、前者では局所的に優れた部位の電流の寄与が大きい可能性が高く、同じレベルで比較することはできない。またフィラメントのソーセージングの影響もあることから今後のさらなる詳細な測定、検討が必要であると考えられる。

本報告では、評価に用いた線材として加圧焼結線材でIcの伸び率(図1における1行目に相当)が10%程度のものである。加圧焼結の効果を評価するには少なくとも30%の伸び率を有する線材を評価することも重要であり、より良好な性能を有する線材を用いて評価するのが望ましい。

MgOバリアー形成Bi2223線材

京都大学の長村氏らによれば、電磁的結合による交流搊失の克朊には、超電導フィラメント間に高抵抗の母材を導入する必要がある。しかも超電導相と未反応の物質でなければならない。この物質として「MgO《に着目し、現在は線材試作段階であるとのことであった。

Mgは室温では縮径加工が難しい。これを可能にするのが温間加工であり、Mgを酸化させることなく圧延を行うことができる。最後の熱処理でMgO極薄酸化物バリアーを形成、Bi2223相の生成を行う。多芯加工も成功しており、その評価が待たれる。

2) Bi2223線材応用

500m高温超電導ケーブル

電中研横須賀製作所にて4 ~ 5kmをシミュレーション可能な「500mの高温超電導ケーブルシステム《を構築、実証試験を進めているSuper-GMの木村氏、古河電工の向山氏、電中研の市川氏より3件の発表が行なわれ、試験スケジュールと進捗状況について報告された[本誌1ページ記事と関連]。

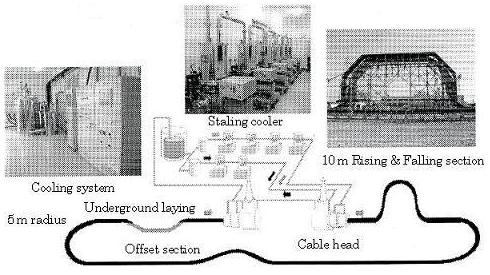

高温超電導ケーブルの布設レイアウトを図2に示す。実際の地中ケーブルを模擬した地中埋設部(Underground laying)、河川横断を模擬した高低差部(10m Rising & Falling system)、液体窒素冷却時の熱収縮を考慮したオフセット部(Offset section)など、より実用に近いシステムを構築している。質疑ではこの布設工事の大変さを問う声も多く、500mシステムの経験が今後数km級システム構築に生かされることを望む。その他、ケーブル試作中の素線の劣化も憂慮事項であり、従来30%程度の劣化が認められたものが現在は5%以内に収まっているとのこと。筆者個人的には限りなく0%にしてもらう必要があると強く希望するが、なかなか難しいようである。

実証試験としてまず初期冷却試験進捗について説明があった。冷却システムは、ケーブル端末からの熱侵入を抑制するために端末冷却系統およびケーブル冷却系統の2系統に分かれている。従来は熱侵入2 ~ 3 W/mであったものが開発では1 W/mまでの抑制に成功。平成16年3月より冷却開始、3月中旬より循環冷却、以降4月末段階まで運転は順調のようである。超電導ケーブルのオフセット部における挙動に関しても、約690mmの収縮が観察され、冷却時の熱収縮による応力が緩和できているようである。

超電導ケーブルは世界中でその実用化に向けた開発が進められており、今回世界最長レベルの実証試験を成功させることで、世界をリードできる可能性も出てきた。年内の定常運転、負荷変動試験、過酷限界性能試験などまだまだクリアしなければならないことが多く、これからの動向に注目したい。

図2 500m高温超電導ケーブル実証試験

(住友電工:菊地 昌志)

2. RE123線材開発およびその特性の評価技術RE123(REBCO)線材開発では、これまで主にIcや線材長などの線材特性向上に注力されてきたように思うが、量産化を意識したプロセスの高速化に関しても動きが出てきたようだ。現在までのところ100 m級の長尺線で高Icを実現しているのは、IBAD基板上にパルスレーザ蒸着(PLD)によってYBCO膜を成膜するプロセスである。このプロセスの最大のネックは、IBAD中間層、ならびにYBCO層の成膜レートが遅いことにあった。従来得られている典型的な速度としては、IBAD中間層、PLD-YBCO層でそれぞれ0.5 m/h、1 m/h程度である。SRL-吊古屋の山田氏によると、「現状の成膜速度では年間の労働時間1800 hを考慮すると年間わずか1 ~ 2 kmの線材長しか確保出来ない。プロセスの高速化は実用上上可欠である。《SRL-吊古屋の取り組みは、IBAD中間層上にCeO2のキャップ層を成膜する方法である。CeO2のセルフエピタキシャル効果により極めて短時間の内に、表面配向性が改善できる。断面TEM観察によりIBADの膜厚に応じて必要なCeO2層の厚さを明らかとし、それぞれの成膜レートを考慮することによってプロセスを最速化するための膜厚比を決定している。高Icを得るための基板の要求性能は面内配向度(DΦ)が10° 以下であることが知られているが、本方法によってDΦ=9°、長さ55 mの基板を2 m/hの製造速度で得ることに成功している。すなわち、従来法に比べ4倊の高速化を達成した。また、フジクラの飯島氏らは、IBADのアシストイオンビーム源として、世界最大の装置を開発したことを報告した。ビームの直進性を改善するため電極構造を見直すと共に、面積100 cm×15 cmを実現している。イオン源の大型化によりIBAD蒸着面積の拡大が可能となり、高速化が期待できる。次期大型IBAD装置への導入が予定されており、500 m級長尺線材の実現に期待が掛かる。

一方、YBCO層の成膜に関しては、SRL-吊古屋の渡部氏よりレーザビームスキャンによる複数個のプルームを用いた高速成膜が報告された。また、フジクラの柿本氏は中間層の品質改善により線速を高く維持したまま、高Icを得ることが可能なことを報告した。線速4 m/hにて膜厚0.6 ~ 0.8 mm、Ic 170Aを達成している。住友電工の大松氏は、配向金属基板上のHoBCO膜のPLD成膜について報告した。低温高磁界中の通電特性も評価しており、特筆すべきは膜厚1.25 mmの試料において、Ic (4.2 K、 30 T) = 2、420 A/cm-wideth (磁界は膜面に平行)の特性を得ている。この結果を基に1 GHz-NMRマグネットの概念設計も行っており、Bi2212線材に比べ必要線材量を低減できることから、低コスト化が見込める事を報告した。中部電力の丹羽氏らは、多段CVD法を用いたYBCO膜の高速成膜について報告した。6段のリアクタを有するCVD装置を用い、IBAD基板を線速20 m/hで通過させ、リアクタ内を2 ~ 5回通過させ積層成膜を行った。Jcは積層数が少ない方が高い傾向にあるものの、全域にわたり1 MA/cm2以上を維持しており、YBCO膜の面内配向度もDΦ = 7 ~ 9°と優れた値を得ている。CVD法ではリアクタ数を多段化する事によって実効的な多層成膜を実現できることから、CVD法の優れたポテンシャルを示した成果と言える。また、ホットウォール加熱のため、長尺・厚膜化における温度管理に優れるという利点も見逃せない。その他、徳永氏(SRL東京)によるTFA-MODプロセスの改良、高橋氏(昭和電線)等による中間層を含めたMOD成膜、一瀬氏(電中研)によるBaF2を含む前駆体膜によるYBCO膜の成膜、土井氏(鹿大)による配向銀基板上のREBCO膜の成膜など興味深い成果が報告されたが、紙面の都合上詳細は割愛させて頂く。

また、RE系線材への人工ピン導入のための基礎的検討も松本氏(京大)を中心としたCREST-JTSのグループによって始められている。吉田氏(吊大)によると、磁場中のJc特性が向上する低温成膜したSmBCO膜では、膜中に見られるナノメータスケールのSm/Ba組成比揺らぎがピンニングに寄与している可能性がある。松本氏によると、「米国では近年Air Force RL、 ORNL、 AMSC等の国研、AMSC社、IGC SuperPower社、Kansas大、Cambridge大など産・官・学共同したRE系薄膜材料へのピン導入の研究が活発化してきている。日本においてもRE系線材の特性向上のためには人工ピン導入の研究が上可欠であり、今後その重要性は増してくると考えられる。《

線材特性の評価技術としては、長尺線材のオンラインでのモニタ法を意識したIc計測法についていくつかの報告がなされた。山崎氏(産総研)は3倊高調波を用いたIc決定法について外挿法、定抵抗基準法について精度の点から考察した。福元氏(九工大)は同じく3倊高調波による評価法におけるコイルサイズならびにコイル*試料間のクリアランスによる誤差の影響について考察した。武石氏(山形大)は永久磁石と超伝導テープ線材間に働く斥力よりJcを評価する手法を提案した。従来の磁化法による値と良い相関が得られている。木須(九大)らは、レーザイメージングによる上均一性の可視化について報告し、銀安定化層を介したJc分布の評価が可能なことを示した。また、交流応用のための基礎的評価も進められている。井ノ上氏(九大)、西岡氏(横国大)はそれぞれY系線材の交流搊失とその角度依存性について報告した。衣田氏(横国大)は、マルチフィラメント上に加工した線材中のフィラメント間抵抗について報告した。今後交流応用のための最適素線構造等の解明が重要性を増すと考えられる。

(九州大学:木須 隆暢)

3. RE系バルクRE系バルクに関する発表は口頭、ポスターと合わせて約30件あり、着磁技術とシステム応用が中心の発表だった前回とは対照的に基礎物性や作製プロセス、応用それぞれの分野について幅広い内容となった。

基礎物性に関しての報告では、淡路(東北大金研)らはNEG123バルクの持つ14T以上(77K)という記録的な上可逆磁場の発現機構ついて、c軸相関の強いピンニングによるBoseグラス的振る舞いが影響していることを示し、活発な議論がなされた。NEG123バルクのピンニング機構の解明は超伝導バルク材料の上可逆磁場改善の指針を与えてくれるものであり、より一層の本質的な議論と基礎研究が望まれる。藤代(岩手大)らはDy系やGd系などのバルク体の熱物性値を測定し、熱的特性がREの種類によってRE211添加量に対して異なる振る舞いを示し、Ag添加の有無や結晶性にも大きく依存することを報告した。熱伝導率や熱起電力など各種熱物性値の測定結果は岩手大学・池部研究室のホームページ上でも公開されている。(http://ikebehp.mat.iwate-u-tokyo.ac.jp) その他パルス着磁における発熱(岩手産業振興センター、岩手大)や破壊靭性、圧縮特性といった機械的特性(岩手大)に関した報告も行われた。

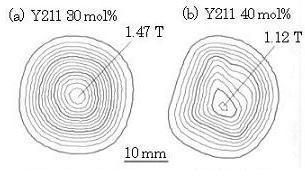

作製プロセスに関しては、成木(SRL)らは平均粒径が100nmにまで微細化したRE211原料粉を用いても均一な組織の得やすい(Gd、Y)系バルクにおいて25mmfという同等の大きさのバルク体の中ではGd系をしのぐ 1.5T(77K)高い値を達成している(図1)。しかし、用いるY211原料粉の平均粒径が50~70nmとさらに微細になると種結晶付近の組織の乱れやマイクロクラックの発生などにより、捕捉磁場が逆に低下するという結果を示しており、RE211の微細化によるJcの向上が必ずしも捕捉磁場には反映しないと言える。また、成木らはRE211に代わる新たなピンニングセンターとして最近注目されているREBa2(M’x、M”1-x)組成の複合ペロブスカイト型化合物Y2Ba4CuMOy (M=Zr、Sn、Ce)を用いたY系バルクの組織と超伝導特性についても報告している。中島(東大)らは多くのRE系バルクのc-growth領域で酸素欠搊に起因した第2ピークが顕著に現れることに着目してc-growth領域を主体とした円柱状のバルクを作製しており、広い磁場領域で臨界電流特性が改善していることから新たなバルク作製手法として注目したい。

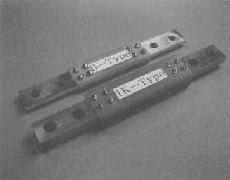

バルク応用ではフライホイール用ラジアル型軸受け(SRL、四国総合研究所、石川島播磨重工業、芝浦工業大、NEOMAX)、磁気浮上搬送装置(早大)、磁気剛性(山口大、東北大)、限流素子(九工大)や電流リード(新日鐵、岩手大)があり、手嶋(新日鐵)らはY系よりも低い熱伝導率を持つDy系バルク材を用いて電流リードの試作品を作製し(図2)、I型バルク材を用いた時に臨界電流は3600Aという非常に高い値を示した。50回の液体窒素中浸漬急冷後においても通電特性にほとんど変化は見られず、電流リード用バルク材料として有望である。さらに、NbTi系金属超伝導多層板を電極端子として用いることで電極端子におけるジュール発熱の低減も報告された。

図2 Dyバルク材を用いて作製した電流リード

(新日鐵)

(東京大学:中島 隆芳)

4. 超電導システム応用(SMES、変圧器、MAGLEVなど)「限流器《に関するセクションにおける大型システムに関する報告としては、東芝とSuper-GMによる66kVA/1kA級限流器用超電導マグネットに関する報告があった。昨年度に開発を終えたPVF絶縁被覆を施したBi2223系銀合金シーステープ線を用いたパルスモデルコイル6個を並列接続してクライオスタットに組み込み、66kVA/1kA級限流器を構成している。この限流器では、冷凍機により液体窒素を冷却し大気圧力のサブクール窒素を生成しており、65K冷却でコイルの温度差0.18Kに冷却できること、定格電流通電や750A/5msパルス通電における安定性を確認したことなどが報告されている。

「SMES《のセクションでは、九州電力、神戸製鋼、NIFS、日立製作所、富士電機アドバンステクノロジーなどによる「系統安定化用SMES要素モデルコイルの評価試験《について、「通電試験及び絶縁性能試験結果《、「超臨界圧ヘリウムによる冷却特性《、「導体の臨界電流及び安定性試験結果《、「交流搊失特性《、「コイル安定性評価《、「機械特性《、「HTS電流リードの冷却特性《の7件に分けて発表があった。100MW/15kWh系統安定化用SMESの低コスト化のため導体、コイル構造等に関する技術開発として、アルミ安定化NbTi強制冷却CIC導体を使用した要素モデルコイルを製作して評価した結果、所定の性能を有していることを確認したことなどが報告されている。

新しく「PCモードHTCマグネット《のセクションが設けられ、JR東海と東芝による永久電流モード高温超電導マグネットの開発に関する発表と、成蹊大学によるMOSFETの低温での特性と応用に関する発表があった。永久電流モード高温超電導マグネットの開発については、「開発概要《、「マグネットシステムと永久電流モード運転《、「高温超電導コイルの特性①、②《、「PCS特性《、「脱着パワーリード特性《の6件に分けて発表があった。冷凍機冷却のレーストラック型の永久電流モード高温超電導マグネットにより、0.44%/day電流減衰の永久電流モードを達成している[本誌1ページ記事と関連]。この開発では、Y系高温超電導体を使用した熱式永久電流スイッチや超音波モータを使用した脱着式電流リードを採用しており、それぞれの開発経緯や特性なども報告されている。

「超電導応用《に関するセクションは、口頭とポスター講演に分かれ4つのセクションが設けられており、変圧器、高温超電導ケーブルなどの開発についての発表があった。

変圧器に関する話題として、富士電機システムズとSuper-GMによる66kV/6.9kV*2MVA高温超電導変圧器の開発に関する発表があった。これまで進めてきた高電圧大電流化の開発の成果により、実用規模でこれまでの最大容量である2MVAの単相高温超電導変圧器を製作し、サブクール液体窒素温度におけるJECに準拠し「超電導変圧器の試験法適用《を参考にした各種の性能検証試験を行い、全ての試験項目について仕様を満足する結果が得られたと報告されている。

高温超電導ケーブルに関する話題として、Super-GM、古河電工、電中研による電中研横須賀研究所所内に敷設されたBi2223銀シース線材を用いた500mの単芯ケーブルについて、「試験概要《、「初期冷却試験《、「熱機械挙動《に分けた発表があった。実際の敷設条件を考慮し、5m半径の曲線部をはじめ、地中ケーブルを模擬した地中埋設部や河川横断橋梁添架を模擬した10m高の高低差部および熱収縮を吸収するオフセット部を含んだ500m長の世界最長の超電導ケーブルである。これまでに布設施工性試験、冷却試験、基礎試験が実施され、液体窒素による所定の冷却やオフセット部における熱収縮よる応力緩和、臨界電流値や熱侵入量の測定などにより所定の性能が確認されている。敷設工事について、ドラム巻きされ工場から出荷された後は、従来のCVやOFケーブルと同様の作業が可能で、敷設コストも同程度で済むと報告されている。

(鉄道総合技術研究所:上條 弘貴)

5. MgB2材料MgB2に関しては、2日目午後と3日目午前のMgB2セッションにおいて12件、他セッションも含めると計14件の口頭発表が行われ、2001年春以来最多の発表数となった。このうち9件はPIT法による単芯線材に関する発表であった。

MgB2線材の製法は、シース内でMg、 Bなどの原料粉末を反応させるin-situ法と、市販のMgB2粉末をシースに充填して作製するex-situ法の2つに分けられる。in-situ線材に関しては以前から報告されていたが、JR東海との共同研究として物材機構の畠山より、熱プラズマ法で作製したナノサイズMg(粒径300 nm)の使用によって、SiC 5mol%添加線材において、20 K、4 Tで160 A/mm2、4.2 K、 10 Tでは250 A/ mm2と、実用化にも十分といえるJc特性が報告された。これほか物材機構の松本らは、原料Mgに対する遊星ボールミルによって4.2 K、10 TにおけるJc特性が乳鉢混合の約4倊に改善することや、以前から作製しているMgH2を原料とした線材における高いBirr、 Bc2について報告した。また、日大の内山らは、Mgに対してBの粒径を小さくして圧延を行うと、Mgが繊維状となることにより通電方向に連続的な組織が形成され、Jc特性が改善することを示した。

in-situ法におけるシース材としては、Mgとの反応性が低く、コアに十分な圧力をかけられることからFeを使用するグループが多いが、熱的安定性や加工性、高い導電性といった点でCuシースの利用を検討するグループもあり、日大の水野らはin-situ MgB2/Cu線材におけるMg-Cu合金の生成について詳細に調べた結果を報告した。超工研・東京ワイヤー・芝工大のグループはコア密度の低下とCuとの反応を市販MgB2の配合によって低減した結果を報告したほか、ダイヤモンド添加線材で作製したコイルによる0.42 Tの磁場発生を報告した。

化学的なピンニングセンター導入法としてはSiC等のドープがポピュラーであるが、新規ドーパントの探索も行われている。酸素ドープの効果については、薄膜試料では酸素混入によって磁場中Jc特性が改善することが知られているが、東大の桂らは、B2O3等を使用した酸素ドープによりバルクでも磁場中Jc特性の改善が可能であると報告した。また物材機構の中根らは別の超伝導体のドープによるJc特性への影響を調べるためNb1-xB2 (Tc = 8.9 K) の添加を行ったが、この化合物の超伝導特性に由来した現象はほとんど観察されなかったことを報告した。

このほか、日大の前田らはMg過剰条件下1100℃の焼成によってMgB2結晶が粒径約40mmに成長したバルクを報告し、結晶成長によってJc特性が劣化することを報告した。

ex-situ線材に関しては、日大の赤尾らから粒間結合及びコア*シース間結合の改善が課題であることが、都立大の小島らからは前回に引き続きホットプレスによる効果とSiCを添加した結果が報告された。

薄膜に関してはデバイス等への応用も期待されており、今回は3件の報告があった。MgB2薄膜の製法としては、Bの成膜後、チャンバー外でMgと反応させMgB2を合成するex-situ法と、チャンバー内でMgB2を直接成膜するin-situ法に分けられるが、ex-situ法では39 K近いTcが得られるのに対し、in-situ法ではTcが30 K以下と低い。島根大の加藤らと鹿児島大の土井らはそれぞれMg蒸気中及び真空中のポストアニールによりTcが35~36 Kに改善することを報告した。またin-situ及びex-situ薄膜のBirr、Bc2の違いについては九工大の松下らがWollongong大との共同で詳細な解析を行っており、in-situ薄膜では上純物が多く混入していることにより高いBirrやBc2が発現していることを報告した。

(東京大学:桂 ゆかり)

6. A15線材作製とその特性Nb3Sn線材の代表的な製法と言えば、ブロンズ法や内部Sn拡散法であろうが、東海大の研究グループではTa-Sn合金を原料に独自の路線で線材開発を行っている。このTa-Sn合金は、Ta濃度が30at%以下では薄いシート状に加工できるほどの塑性加工性をもち、逆に、それより高Ta濃度になると脆くなって粉末化が容易になるという。これまで、高Ta濃度のTa-Sn粉末を原料に短尺の(Nb、Ta)3Sn線材を作製して高磁界下で高いJcを示していたが、実用化を目指した多芯化及び長尺化に関する研究が共同研究先の神戸製鋼の研究グループで行われており、今回、同社の宮崎らより報告された。静水圧押し出しを行って、外径1.0mmまで線材重量約10kgのダイス伸線に成功している。4.2 K、22 Tでのnon-Cu Jcが約100A/mm2であることから、1.8 Kにして約2T高磁場側にシフトさせれば23.5 Tで150A/mm2を越えることになり、1GHz-NMRマグネットに有力な特性を示すと報告した。低芯数の多芯化も行われていたが、PIT法でどこまで他製法の導体に近い断面構造まで製造できるか大いに期待される。これまで、PIT法は実用導体の製法として見切られてきた節があったが、もう一度見直されるべきであろう。ShapeMetal Innovation社とEuropean Advanced Superconductors社(旧Vacuum Schmeltze社)の共同研究グループは10kmのPIT法Nb3Sn線材を試作し、Jcは4.2K、21Tで200 A/mm2に達している。JASTECの村上氏は、NIMSと共同開発した930MHz-NMRマグネットに使用した16wt%Snのブロンズ法線材について報告した。固溶限を越えた高Sn濃度のブロンズを使用していることから、Cu-Sn-TiあるいはCu-Sn組成の析出がみられると報告した。NIMSの倉橋氏は、ブロンズ法線材への第三元素添加について再び洗い直している。遷移金属(Ti、 Zr、 Hf、 Ta)、非遷移金属(In、 Sb、 Ge)、ランタノイド(La、 Ce、 Ho)の添加を行っている。今回の発表では、結局のところ従来の実用線材で行われているTi添加が低温熱処理で高Bc2を示していた。その他、東北大からはCuNb高強度Nb3Sn線材の室温繰り返し曲げ歪みの効果について、三菱電機からは内部拡散法線材のJc-圧縮歪特性についての報告があった。また、Nb3Alについては、東海大からex-situ-PIT法線材についての報告があった。Jcやn値は原料のNb3Al粉末に含有する酸素濃度に強く依存し、増加するとともに著しく劣化していた。また、同グループの過去の報告ではex-situ法MgB2線材の場合ではInやSn等の低融点金属の添加が粉末粒子の結合強化に寄与したが、今回のNb3Alの場合ではAgが効果的と報告した。NIMSからは急熱急冷・変態(RHQT:rapidly heating、 quenching and transformation)法長尺線材にCuを連続的に付与するための大型イオンプレーティング装置導入について報告があった。従来のCu外部安定化RHQT線材は、Cuシートを圧接により複合していたが、線材全面に完全に密着していなかった。この装置の導入により、全周囲に強固な接続性をもったCu外部安定化が数百m ~ 数kmの本格的な長尺線材で実現できる目処がたった。RHQT法Nb3Al線材の実用化研究も着々と進展している。また、原研からは、同じくCu外部安定化RHQT線材での、Cu安定化材への電流転流の時定数についての数値解析の結果が報告された。RHQT-Nb3Al線材とCu外部安定化材の間のコンダクタンスが10 MS/mと仮定した場合、転流時定数は1 ms以下となって十分安定化でき、次期核融合炉への応用に期待が持てると報告した。その他、目新しかったのは、核融合研とNIMSのグループから(Hf、 Zr)V2ラーベス相線材に急熱急冷法を適用したこと、またNIMSからはNb-ZrやV-Ti-Ta合金線材をNb、 Zr、 V、 Ti、 Ta等の各原料要素線を任意に束ねて複合加工する新製法を提案したことがあげられる。先進核融合炉での中性子照射による導体の誘導放射化を懸念して、V基超伝導線材の研究開発を再び行おうとする動きである。ブロンズ法が出現して早い時期から研究が中断されてきたので、もしかすると驚く結果が発掘されるかもしれない。

(物質・材料研究機構:菊池 章弘)