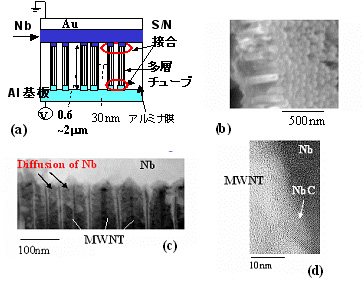

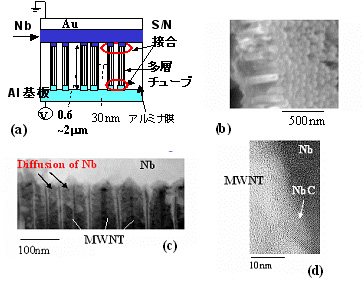

図1 (a)Nb/多層チューブ/Al接合サンプルの断面模式図

(b)アルミナ膜除去後の多層ナノチューブアレイSEM概観

(c)Nb/多層ナノチューブ界面付近の断面TEM像

(d)拡散したNb粒子と多層ナノチューブ界面の高分解能断面TEM像

図2 (a) 近接場超伝導転移。Hはチューブに垂直な印加磁場(テスラ)

(b)近接場超伝導電流(ただし擬似4端子測定のため1W程度の配線抵抗を含む)

春山氏らの実験では、まず始めに、アルミニウム(Al)基板上のアルミナ膜に開いた直径約80nm、高さ約0.8mm(800nm)の細孔中に、コバルトを触媒として多層構造のナノチューブを気相成長させる(図1(a))。成長したナノチューブの外径は、孔の直径と同じ長さで、内径は約40nm。ナノチューブは細孔の外まで成長するが、孔から飛び出た部分は超音波洗浄により切除し、先端の開いた多層チューブが膜表面から僅かに頭を出した構造を形成する(図1(b))。

次に、アルミナ膜表面をニオブ(Nb)薄膜で覆い、アニール処理により孔から出ているナノチューブ先端にNbを拡散させる(図1(c))。これによりNb/多層チューブ界面に炭素(C)とNbの化合物(NbC)が形成され(図1(d))、界面は低抵抗になる。そして、アルミナ膜を支えるAl基板(Tc~1.2K)とNb(Tc~9K)との間に通電しながら冷却すると、0.6K近傍でナノチューブ内部が実質的に超伝導状態になったことが確認できた(図2)。

従来は、分子・金属間の高い界面抵抗が障害となり、ナノチューブと金属電極の間に電子を通すことは困難であった。しかし春山氏によると、この低抵抗界面のせいで、冷却により超伝導状態となったNbとAlからそれらに接するナノチューブの両端にクーパー対が効率良く拡散、それぞれのTcよりもさらに冷却を続けていくことで、超伝導の拡散領域がナノチューブ両端から内部へと進み、Tc~0.6Kで両者がつながり、ナノチューブ内部全域が見かけ上超伝導状態(近接場超伝導)になったのだという。

これまで、単層ナノチューブ内での純粋な超伝導転移の報告は2件あるが全く追試結果が出ていないし、近接場超伝導関連の報告2件も、再現性の問題を含めていろいろな問題点が指摘されていた。今回のように再現性のある確実なかたちでナノチューブでの近接場超伝導が確認されたケースは、世界でも前例がない。

また「カーボンナノチューブ中をクーパー対(正確にはコヒーレント電子対)が走行することが何故重要で何故面白いのだろうか?《という本質的な問いに対して、クーパー対の速い拡散速度、超伝導電極の臨界電流・磁場の助長、など春山氏らは現在いくつかの答えを見つけつつあるという。春山氏は、「その最も興味深い答えの一つは、従来ナノチューブが持つとされた強い「スピンコヒーレンス《と共に、ナノチューブは強い「スピンエンタングルメント(スピンもつれ)《を持ち得る可能性である《、とコメントしている。これが証明されれば、量子コンピューターや量子テレポーテーションなどのナノ分子版開発への応用が期待できるという。

春山氏はさらに、ナノチューブの近接場超伝導など基礎物性の確認中に、これまで課題とされてきたナノチューブの長さを均一にそろえる製造技術も開発しており、次世代薄型パネル「電界放出型ディスプレー《の品質向上にも寄与するとみられている。

図2 (a) 近接場超伝導転移。Hはチューブに垂直な印加磁場(テスラ)

(b)近接場超伝導電流(ただし擬似4端子測定のため1W程度の配線抵抗を含む)

(祝・巨人V奪回)