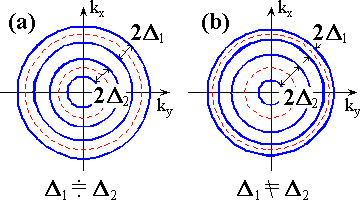

図1 等方的s-波超伝体(a)と2ギャップ超伝導体(b)の超伝導ギャップの概念図(点線がフェルミ面)

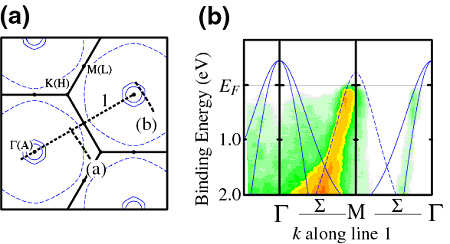

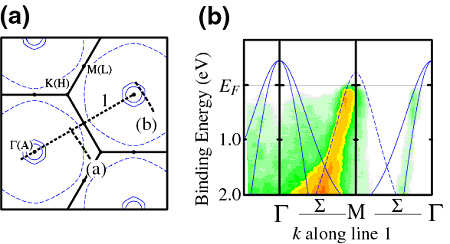

図2(a), MgB2のフェルミ面形状(バンド計算)

実線、波線はそれぞれs、pバンドが形成するフェルミ面

(b), 角度分解光電子分光によるバンド分散とバンド計算(実線、波線はs、pバンド)の比較

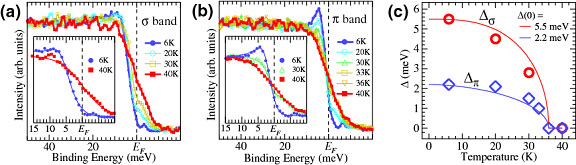

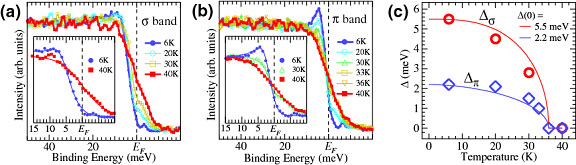

図3 フェルミ準位近傍の光電子スペクトルの温度変化(a)、(b)と超伝導ギャップの温度依存性(c)

この特集枠の執筆者は、これらに関連する下記の方々である。超電導工学研究所の田島氏にはコーディネーターとして総括的な執筆をお願いした。(敬称略)

田島節子(超電導工学研究所)

横谷尚睦(東京大学物性研究所)

村中隆弘(青山学院大学)

熊倉浩明(物質・材料研究機構)

内藤方夫(NTT物性科学基礎研究所)

前回私がMgB2の基礎物性について報告してから、約1年半が経過し、その間に電子状態や超電導ギャップについての詳細な実験が積み重ねられた1)。特に、ド・ハース・ファン・アルフェン(dHvA)実験やラマン散乱分光、角度分解光電子分光(ARPES)など、運動量空間での異方性の情報が得られる実験の進展が目覚しい。この物質が複数の電子軌道が伝導に寄与する多バンド系であることは、早くから理論予言され、また実験もそれを支持していた。しかしその複数バンドに複数の超伝導ギャップが開いていることについては、肯定的な実験結果と否定的な実験結果の両方があり、純粋な試料が作製しにくいことも議論を曖昧にしていた2)。その後この問題は、それぞれのエネルギーバンドの情報を独立に抽出することができる実験手段(ラマン分光やARPES)によって、最終決着したと言える。また、多バンド・多ギャップが物性へ及ぼす効果が明らかになるにつれ、これまで謎とされてきた幾つかの問題にも決着がついた。今回は、これらについてまとめて報告する。更に、本特集の他の話題「転移温度上昇の可能性」「線材応用」「デバイス応用」についても、MgB2の特徴的物性の観点からコメントしたい。

■MgB2の電子状態の特徴と超伝導機構について

伝導を担っているのは、硼素の2s/2p軌道に由来した2つのsバンドと2つのpバンド、合計4つのバンドである。前者は2次元的、後者は3次元的な性質を持つ。4つの内3つ(sバンド2つとpバンド1つ)には正孔が注入され、残る1つのpバンドには電子が入っている。2次元的なsバンドは硼素面内に広がる軌道によるものなので、硼素原子の面内方向の振動と強く相互作用する。この強い電子-格子相互作用が高Tcの原因である。バンド理論通りのバンド分散を実験で確認したのはARPES実験3)であるが、4つのフェルミ面の詳細を観測したのは、dHvA実験4)である。特にdHvA実験では、格子系との結合が、sバンドの方がpバンドより3倊強いことが示された。一方ラマン分光では、硼素の面内振動モードが電子系と異常に強く結合していることが観測され5)、dHvAとの結果と合わせて、この物質の電子格子相互作用、即ち超伝導機構の主役が「sバンド」と「硼素の面内振動モード」であることが実験的に確立されたと言える。

高い転移温度(Tc =39K)に対応する大きな超伝導ギャップ2DL(=4kBTc)は、電子格子相互作用の強いsバンドに開く。pバンドにはこれの約1/3の小さなギャップが開くが、このバンドが超伝導対形成に積極的役割を果たしているとは考えられていない。MgB2に2種類のギャップが存在することは比熱の実験などで示されていたが6)、どのバンドにどのギャップが開くかは実験的に確認されていなかった。これについてはまず、特定の偏光で特定のフェルミ面の情報を取り出せるラマン分光で区別して検出され7)、次にバンドの直接観測ができるARPESで確認された8)。(詳細は本特集の横谷氏の記事参照)

一般に2ギャップ超伝導体のTcはあまり高くないと言われているが、MgB2の場合は、pバンドとsバンドとの相互作用があまり大きくなかったために、pバンドに引きずられることなくsバンドは大きなギャップを維持できたと考えられる。実際、ラマン分光では電子散乱がバンドごとに異なる可能性が示された7)。次元性の異なる2種類のバンドが僅かに相互作用しながらも、ほとんど独立に振舞うというのが、MgB2の最大の特徴と言ってもよい。

MgB2は基本的に“強結合s波BCS超伝導体”として理解できるが、多バンド・多ギャップであることが物性を複雑にし、一見“上思議な”現象を引き起こす。例えば、「Tcでの比熱の飛びが高Tcのわりに小さい」という問題は、電子比熱に寄与する状態密度の半分しかsバンドが占めていないことを考慮すると理解できる。異方性が、常伝導状態と超伝導状態とで大きく異なることについては、常伝導では3次元pバンドが面間伝導に寄与するのに対して、Hc2を調べる時には、pバンドの超伝導が0.4テスラ程度の小さな磁場で壊れるため6)、2次元sバンドの性質が露になって異方性が大きくなる、と考えられている。また超伝導ギャップの大きさについては、ある種の実験方法(例えば核磁気共鳴やラマン分光)では散乱の強いpバンドギャップが大変見えにくいが、別の実験(例えば赤外分光)では“きれいな極限の”大きなsバンドギャップが観測困難である、という事情があり、ギャップの大きさに実験方法依存性が出たりする。またトンネル分光では、トンネル電流を硼素面に平行に流せば大きなsバンドギャップとpバンドとが両方観測できるが、面に垂直な方向の測定ではpバンドしか観測できない。多結晶では両者の適当な足し合わせを見ることになるので、結果はバラつく。

さてこのように、電子状態や超伝導機構の概略がわかった現在、興味の対象となっているのは、「元素置換効果」である。Mgに置換するAl、Bに置換するC(炭素)が主に研究されているが、単なるバンド占有率の変調以上の効果が観測されており、「sバンド正孔と硼素の面内格子振動との相互作用」というMgB2超伝導の心臓部に直接探針を立てる段階に進んでいると言える。またC置換は異方性の低下を含め、思わぬ効果が発見されており、応用上にも有用な情報をもたらしている9)。

■転移温度上昇の可能性

上述の通り、高い転移温度が実現する条件は、周波数の高い硼素の振動と強く結合できるsバンドが伝導に寄与していることである。現在合成されているMgB2以外の二硼化物は、すべてsバンドがフェルミ面を横切らないので、この条件を満たしていない。MgB2自身のTcを上げる可能性について言えば、他元素置換で平均の電子状態密度を上げられてもsバンドのキャリア数が減ればTcは低下する。現在化学的固溶という観点で成功している元素置換のすべては、この点で失敗である。MgB2関連で高Tcを理論予言された物質は、いずれも上記sバンドの条件を満足するような仮想的物質であるが、現実の物質として合成された報告はない。(本特集の村中氏記事参照)しかしながら、“軽元素の高周波数格子振動と強く結合するバンドを持つ物質”という範疇では、Tc=30Kの(Ba,K)BiO3も同類であり、“BCSの壁”がなくなった(?) 現在、同じ路線での物質探索には十分意味があると思われる。

■線材応用

MgB2がs波超伝導体であるということは、応用上重要な利点である。少なくとも高温超電導体のように結晶粒の面内配向をとる必要はない。しかしながら、2つのギャップの内1つが僅かな磁場で壊れるということは、通常の使用状況において熱励起で存在する以上の数の準粒子(非超伝導キャリア)が存在するということである。これは交流応用には大変上利であり、Nb系の従来超伝導材料にはない欠点として記憶しておく必要がある。また、pバンドギャップが潰れた状態では異方性が大きいので、臨界電流を上げるためには、c軸配向をさせた方がよい。ただし、臨界磁場の異方性は炭素置換などで小さくすることが可能なので、c軸配向を取らずに特性を上げる方法はまだ残されていると思う。また、臨界磁場の値自体も電子散乱中心を意図的に導入することによって上げられるため、材料の工夫によって更に超伝導特性を向上させることは可能である。(本特集熊倉氏の記事参照)

■デバイス応用

デバイス応用にもs波超伝導は有利だが、“2ギャップ”問題は暗い影を投げかけている。(本特集内藤氏の記事参照)pバンドは3次元的なので、sバンドギャップの観測できない方向はあってもpバンドギャップが見えない方向はない。従って、いかなる方向のトンネル電流を使っても小さなpバンドギャップは上可避となる。この点で、MgB2はせっかく高いTcと大きなギャップを持ちながら、それを十分生かすことができず、s波超伝導体でありながら、極端な異方的s波或いはd波の超伝導体と同じ問題をはらんでいる。“2ギャップ”問題は、臨界磁場のように材料をいじることで克朊できる問題ではないので、どの周波数なら使えるのか、その見極めは早期に行う必要があろう。

参考文献:1) 例えばReview として”Superconductivity inMgB2:Electrons, Phonons and Vortices”, ed. by W. Kwok, G. Crabtree, S. L. Bud’ko, P. C. Canfield, Physica C385, No.1-2 (2003). 2) 田島 SUPERCOM Vol.11, No.1 (2002) 3) H. Uchiyama et al., Phys. Rev. Lett.88, 157002 (2002). 4) E. A. Yelland et al., Phys. Rev. Lett.88, 217002 (2002). A. Carrington et al., Phys. Rev. Lett.91, 037003 (2003). 5) J. W. Quilty et al., Phys. Rev. Lett.88, 087001 (2002). 6) F. Bouquet et al., Phys. Rev. Lett.87, 047001 (2001). ibid 89, 257001 (2002). 7) J. W. Quilty et al., Phys. Rev. Lett.90, 207006 (2003). 8) S. Soma et al., Nature423, 65 (2003). M. Tsuda et al., to appear in Phys. Rev. Lett. (cond-mat/0303636). 9) R. A. Ribeiro et al., Phsyica C384, 227 (2003). S. Lee et al., to appear in Physica C (cond-mat/0305485).

MgB2は、その転移温度(Tc)がいわゆる“BCS理論の壁”付近に位置することもあり、発見当初からその超伝導機構について活発な研究がなされてきた。スピンシングレットの形成[1]やクーパー対形成の媒介体がフォノンであること[2]は比較的早い段階で明らかになった。しかし、その超伝導ギャップがフォノンによる超伝導体において仮定されることの多い等方的s-波超伝導ギャップ(図1(a)参照)とは異なり“多重ギャップ”であることが示唆されると[3]、MgB2の電子状態の特徴である性格の異なる2種類のバンド(硼素2pのsとp軌道に由来する二次元的および三次元的なバンド(またはフェルミ面)(図2(a)、(b)))と超伝導ギャップの大きさとの関係を知ることが、高いTc発現のメカニズムを理解するための鍵を握ると考えられるようになった。それまでの研究の多くは、運動量を積分した形の情報が得られる実験手段であったためこれらの関係を明らかにすることは難しかったが、今年に入り運動量に分解した電子状態を測定できる角度分解光電子分光を用いたMgB2超伝導ギャップ研究が東北大学と東京大学物性研究所の各グループで独立に報告されることにより[4,5]、MgB2の多重ギャップの正体が超伝導ギャップのバンド(またはフェルミ面)依存性(図1(b)参照)によることが確立され、その結果MgB2の高い転移温度を生み出すメカニズム[6]がより明確になった。ここでは、MgB2が2ギャップ超伝導体であることに対し最も直接的な証拠を与える角度分解光電子分光測定の結果を我々の研究結果を中心に紹介する。

図2(b)にブリルアンゾーン(BZ)(図2(a))のG(A)-M(L)-G(A)に沿って測定したMgB2のバンド分散を示す。第1BZと第2BZに分散するバンドが1本ずつ観測され、バンド計算との比較から、それぞれsとpバンドであると同定される。sとpバンドのフェルミ準位(EF)近傍のスペクトルの温度変化を図3(a)、(b)に示す。光電子分光で超伝導ギャップの開閉は、スペクトル端のEFからのシフトと電子状態の発散に対応するピークの出現として観測される。シフト量は超伝導ギャップの大きさに対応する。特徴的な温度変化からs、p両バンドで超伝導ギャップが開いていることがわかる。また、スペクトル端のシフト量がsバンドで大きいことは、sバンドでのギャップがpバンドにくらべ大きいことを意味する。解析により求めたギャップ値(D)はsバンドで5.5meV、pバンドで2.2meVとなり、sバンドではpバンドに比べ3倊程度大きなギャップが開いている。図3 (c) に解析により求めたDの温度依存性を示す。両ギャップともバルクTcで閉じることからこれらの超伝導ギャップがバルク電子状態を反映することがわかる。以上の結果は、MgB2がsバンドとpバンドで異なる大きさのギャップを有する2ギャップ超伝導体であることを示している。sバンドで大きなギャップが開くのは二次元的sバンドと面内の高い振動数を持ったフォノンが選択的に結合することを示唆する。また、両ギャップともTc付近で大きな温度依存性を示す実験結果は、MgB2のs、pバンド間の相関が無視できないことを示唆している。MgB2では第1BZのG(A)点近傍に表面に由来するバンドがsバンドと重なって存在していることが知られていたため[7]、我々は表面バンドをさけて第2BZでsバンドの測定を行った。一方相馬らは、第1BZでs、p、表面それぞれのバンドで測定を行い、Tc前後の2温度での測定からsバンドのギャップ値がpバンドに比べ大きいこと、表面バンドのギャップ値がsバンドと同程度であることを報告している[4]。

フォノンによる超伝導では電子-フォノン相互作用の運動量依存性を無視する近似が多くの場合よい説明を与える。それに対しMgB2は、電子-格子相互作用の運動量依存性がその高いTcも含めた超伝導特性に重要な役割を果たしている珍しい超伝導体であることがわかってきた。MgB2は、これまで研究されることの少なかった2ギャップ超伝導体の研究舞台を提供する。現在も活発に行われている物性研究が2ギャップ超伝導体の理解を深めるとともに、それに起因する新現象または新規超伝導物質の発見へとつながっていくことを期待する。

ここで紹介した光電子分光研究は、東大物性研、津田俊輔、辛 埴、物材機構、高野義彦、松下明行、殷福星、産総研、鬼頭聖、伊藤順司、阪大産研、播磨尚朝各氏との共同研究である。

参考文献:[1] H. Kotegawa et al., Phys. Rev. Lett. 87, 127001 (2001). [2] S.L.Bud’ko et al., Phys. Rev. Lett. 86, 1877 (2001). [3] C. Buzea and T, Yamashita, Supercond. Sci. Technol. 14, R115(2001). [4] S. Soma et al., Nature 423, 65 (2003). [5] S. Tsuda et al., Phys. Rev. Lett. (in press). [6] H.J. Choi et al., Phys. Rev. B 66, 020513 (2002); H. J. Choi et al., Nature 418, 758 (2002). [7] H. Uchiyama et al., Phys. Rev. Lett.88, 157002 (2002).

図2(a), MgB2のフェルミ面形状(バンド計算)

実線、波線はそれぞれs、pバンドが形成するフェルミ面

(b), 角度分解光電子分光によるバンド分散とバンド計算(実線、波線はs、pバンド)の比較

図3 フェルミ準位近傍の光電子スペクトルの温度変化(a)、(b)と超伝導ギャップの温度依存性(c)

2001年の我々のグループ(秋光純教授、銭谷勇磁助手ら)によるMgB2の発見1)から2年半が過ぎ、理論、実験の双方から予想外に多くの報告が成されてきた。この物質は合成が容易であり、軽量且つ原料コストが安いというメリットを持ち合わせており、超伝導材料としての応用的側面からも非常に関心が集まっている。この発見以降、新物質開発の観点から最も注目を集めたのは、MgB2が氷山の一角であるのか、それとも極めて特殊な一例であるのかという点であろう。AlB2の物質の超伝導特性は古くから調べられており、1970年には、Cooperらが同様の結晶構造をとる一連の物質(YB2, ZrB2, NbB2, MoB2)の超伝導(B-richのNbB2: Tc = 3.87K, Zr0.13Mo0.87B2: Tc~11K)を報告している。2)また1979年には、LeyarovskaらがMB2 (M: Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo)化合物の超伝導(NbB2: Tc =0.62K)を報告している。3)このように多くの報告があるにもかかわらずMgB2のみが測定されずに取り残されていたわけで、大変上思議なこと(我々にとっては幸いなこと)と言わねばならない。最近では、BeB24,5), ZrB2 (Tc=5.5K)6), TaB2 (Tc=9.5K)7), NbB2の超伝導が報告された。BeB2に関しては、BeB2.75という複雑な結晶構造を有する物質においてTc=0.72K(10Bへの置換によってTc=0.79Kに上昇)5)を示し、BeB2は超伝導を示さないと報告されている。4)また、TaB2に関しては、Tc =9.5K7)という報告はあるが、一方で4.4Kまでの温度領域では超伝導は示さない6)という報告もあり、真偽に関しては定かではない。さらにZrB2に関しては、報告されているTcが他の硼素化合物のTcに非常に近く、試料中に若干ではあるがその上純物相(ZrB12: Tc =5.9K)が確認されているという問題点が残されている。NbB2に関しては、合成温度や仕込み組成比の違い等から構成元素が定性比からずれることによって様々なTcを示す2,3,8-10)という報告されている一方で、超伝導を示さない6)という報告もあり、未だ決定的な解決には至っておらず、組成比と結晶構造との関係に注目が集まっている。

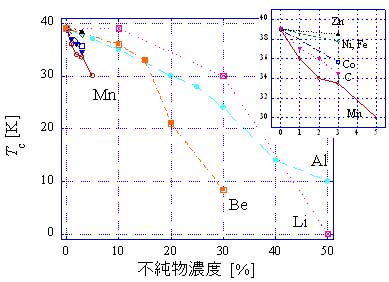

また、MgB2のキャリアはホール11,12)であるため、元素置換によるホールドープによってTcの上昇を期待することや、圧力効果の実験から格子の収縮に伴ってTcの抑制が報告されたこと13-15)を受けて、格子を積極的に広げようとすることを方針として、他元素置換が試みられた。図1に、報告された置換効果の結果を示す。これまで、Mgサイトへの他元素置換は、Li, Mn, Al等に関する報告16-19)がなされており、いずれの報告においてもTcの上昇は観測されず、他元素置換によるTcの抑制という結果になっている。しかし、Znを3%置換した系において、Tcが約0.2K上昇したという報告18)もあるが、比較に用いたMgB2のTcが若干低い(~38K)ため、今後の更なる検証が必要であると思われる。また、他の遷移金属を置換した報告18,20)もあるが、著しいTcの上昇は観測されていない。一方、Bサイトへの置換は、C, Beに関する報告がなされている。これらの元素の置換によって、Tcの低下が報告されている21-23)が、C置換においてある特定の濃度においてTcの上昇が観測されたという報告24)もある。しかし、この結果を再現する報告はなく、我々もこの結果を再現できていない。

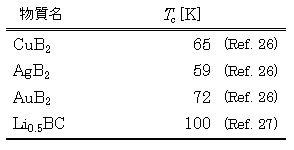

理論計算からは特にアルカリ土類金属(Na, Li, Ca等)を置換した場合に、高いTcが実現するという予測25)が多いが、実際にはアルカリ土類金属を使用した合成は困難であり、固溶系物質が非常に得られにくい。また、固溶系以外にも関連物質としてAuB2, AgB2, CuB2, LixBC(x~0.5)という化合物で高いTcが実現する26,27)であろうという、非常に魅力的な予想が報告されている(表1)。しかしながら、これまでにそのような物質の合成に成功したという報告がない(LixBCは除くが、Tcは観測されていない28))。もし合成できたらという期待感は十分残されているように思われる。

我々は、MgB2の発見以降、他の遷移金属硼化物(Re3B: Tc =5K, Re7B3: Tc =3.5K29)等々)においていくつかの新超伝導物質を発見しているが、未だ世間を驚かせるような超伝導物質の発見には至っていない。しかし、BやCをはじめとするp電子系物質群の中には、まだまだ興味深い物質が眠っている可能性が高いと考えており、それらを何とか掘り起こすことが出来ないものかと日夜研究を重ねているところである。

参考文献:1)J. Nagamatsu et al., Nature 410 (2001) 63 2)A.S. Cooper et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 67 (1970) 313 3)L. Leyarovska and E. Leyarovski, J. Less-common Met. 67 (1979) 249 4)I. Felner, Physica C 353 (2001) 11 5)D.P. Young et al., Phys. Rev. B 65 (2002) 180518(R) 6)V.A. Gasparov et al., JEPT Letters 73 (2001) 532 7)D. Kaczorowski et al., cond-mat/0103571 8)J.E. Schiber et al., Phys. Rev. B 54 (1992) 10787 9)A. Yamamoto et al., Physica C 383 (2002) 197 10)大庭 卓 等, 日本物理学会概要集 第56巻第1号第3分冊 (2001) 533 11)J. Kortus et al., Phys. Rev. Lett. 86 (2001) 4656 12)B. Lorenz et al., Phys. Rev. B 64 (2001) 012507 13)E. Saito et al., J. Phys.: Condens. Matter 13 (2001) L267 14)T. Vogt et al., Phys. Rev. B 63 (2001) 220505 15)K. Prassides et al., Phys. Rev. B 64 (2001) 012509 16)Y.G. Zhao et al., Physica C 361 (2001) 91 17)S. Xu et al., cond-mat/0104534 18)Y. Moritomo and S. Xu, cond-mat/0104568 19)J.S. Slusky et al., Nature 410 (2001) 343 20)A. Tampien et al., Solid State Commun. 121 (2002) 497 21)J.S. Ahn et al., Phys. Rev. B 65 (2002) 172503 22)J.S. Ahn et al., Phys. Rev. B 65 (2002) 214534 23)T. Takenobu et al., Phys. Rev. B 64 (2001) 134513 24)J.S. Ahn and E.J. Choi, cond-mat/0103169 25)例えば J.B. Neaton and A. Perali, cond-mat/0104098, L.M. Vplkova et al., J. Superconductivity 416 (2001) 693, N.I. Medvedeva et al., Phys. Rev. B 64 (2001) 020052 26)S.K. Kwon et al., cond-mat/0106483 27)H. Rosner et al., Phys. Rev. Lett. 88 (2002) 127001 28)A.M. Fogg et al., Chem. Commun. 12 (2003) 1348 29)A. Kawano et al., J. Phys. Soc. Jpn. 72 (2003) 1724

図2 理論計算によるHigh-Tcの予想

MgB2が日本で発見されてからすでに二年以上が経過し、線材化の研究も各国で盛んに行われている。MgB2の利点としては、高温酸化物超伝導体で問題となるような結晶粒間の弱結合が存在しないために、比較的簡単な線材作製法が適用でき、このために低コスト化が期待できることが、まずあげられよう。Jcについては、冷凍機冷却が有利といわれる~20Kにおいて、磁化から見積もった結晶粒内Jcが、ゼロ磁界で106A/cm2を遙かに越えるが、5Tの磁界中では4,000A/cm2程度にまで低下してしまい、上可逆磁界Birrの改善が必要と考えられる。Birrはピン止め点の導入やBc2の改善によって向上すると考えられるが、MgB2におけるピン止め点としては、Nb3SnなどのA15型化合物と同様に結晶粒界が示唆されており、MgB2結晶粒の微細化が一つの方法と考えられる。実際これまで報告されているMgB2薄膜では、線材やバルク等に比べて遙かにJcが高く、またBirrも向上しているが、これは薄膜における微細な結晶組織が影響していると考えられる。また、SiCをはじめとするナノメートルレベルの微粒子を添加することによってJcがかなり大幅に増大することが報告されている。ただし、このようなMgB2における上純物添加効果には二つのケースがあると考えられる。一つはSiC添加のようにJcが向上するとともにJcの磁界依存性が緩くなりBirrも向上する場合と、Jcは向上するがJcの磁界依存性には変化がなく、Birrにもほとんど変化がない場合である。前者では磁束線のピン止め点が導入されていると考えられるが、後者の場合は、磁束線ピン止めには変化がなく、充填率の向上等により電流パスが多く確保されてJcが向上したと考えられる。一方Bc2については、単結晶で~15T(B//ab面、0Kに外挿した値)のレベルであるが、高抵抗薄膜では49Tの高い値が報告されており、これは上純物の電子散乱によるものとされている。したがってこのような電子散乱中心の導入が実用上も重要であろう。ただし、MgB2は層状の結晶構造を有し、Bc2やBirrには異方性が現れる。Bc2の異方性は~2.6と見積もられており、酸化物超伝導体に比べるとかなり小さい。しかしながらBirrについては、B//ab面ではBc2の93%であるのに対して、B⊥ab面ではBc2の50%と報告されており、これは線材などの磁界中のJc特性に影響を与えると考えられる。

MgB2の線材化法に関しては、これまでにいくつかの方法が提案されてきたが、最近では粉末を金属管に詰め込んで加工をする、いわゆるPowder-In-Tube(PIT)法が主流である。PIT法によるMgB2線材作製法には、大きく分けて二つの方法があり、その一つは、MgとBの混合粉末を金属管に詰めてテープやワイヤーに加工し、熱処理によってMgB2を生成する方法で、これはin-situ法と呼ばれる。もう一つは直接MgB2の化合物粉末を金属管に詰めて加工をするもので、こちらはex-situ法と呼ばれる。このex-situ法では、熱処理をしなくてもかなり高いJcを得ることが可能であり、低コスト化の観点から実用的に有利と考えられているが、MgB2の高品質粉末が安価で大量に生産できるかどうかは現段階では必ずしも明らかではない。ex-situ法の場合、Jcは用いた金属管(シース材)に大きく依存し、ステンレス鋼や炭素鋼などの硬い金属を用いると、MgB2粉末の充填率が向上し、熱処理をしなくてもかなり高いJcが得られる。強加工したテープ線材では4.2Kゼロ磁界で45万A/cm2を越えるJc値が得られている。この場合テープ圧延時における充填密度の向上が高Jc化に寄与している。最近ではこのex-situ法を用いて100m級の多芯長尺線材も作製されるようになってきており、7芯の丸線材で4.2K、ゼロ磁界で37万A/cm2と単芯のテープ線材に匹敵する値が得られている。

一方、in-situ法では熱処理が上可欠であるが、ex-situ法よりも更に優れたJc特性が得られる。熱処理は800-900℃で行われることが多いが、600℃程度の比較的低い温度でもMgとBの反応が完全に起こり、高いJcが報告されている。このような低い熱処理温度は低コスト化の観点から有利であろう。また、原料としてMg粉末の代わりにMgH2粉末を使うとより緻密なMgB2コアが得られ、Jcも大幅に向上する。in-situ法MgB2線材の代表的なJc値は20K、ゼロ磁界で数十万A/cm2程度であり、すでに銀シース法によるBi-2223線材の値を凌駕している。しかしながら現在作製されている線材ではBirr (Bc2)があまり高くはないために、~2テスラ以上の磁界中のJcは、まだBi-2223線材には及ばない。このin-situ法線材では、前述したSiCをはじめとするナノメートルレベルの上純物を添加してJc特性を向上させる試みが種々なされている。原料としてMgH2粉末を用いたテープでは、SiC添加によって4.2KにおけるBirrが17Tから23T(いずれもMgB2コアは無配向)に向上し、また10Tで2.5×104A/cm2と、従来のNb-Ti実用線材に匹敵するJcが得られている。これら線材のBirr値は単結晶のBc2よりも高く、線材においてはすでに何らかの電子散乱中心が導入されていてBc2が向上しているものと考えられる。

以上、MgB2のJcと線材化の現状を簡単に述べた。線材のJc特性は着実に向上してきているが、まだ実用レベルに届いておらず、今後更なるJcの改善が必要上可欠である。現状ではいずれの方法による線材でもトランスポートJcは磁化から見積もった粒内Jcよりもかなり低い。これはMgB2の充填率が低いためで、充填率の向上が高Jc化の一つのカギである。またJcの磁界依存性を改善するという点では、磁束線ピン止め点の導入が重要であり、MgB2結晶粒の微細化やナノ粒子の導入など、前述の手法をさらに積極的に進める必要があろう。さらに薄膜のデータから、上純物元素等の散乱中心の導入によるBc2の改善にも期待がもたれよう。ただし、MgB2の魅力の一つは低コストというところにあり、常にコストを意識した研究開発が必要であろう。MgB2は大きな可能性を秘めている超伝導材料であるが、実用化までの課題は多い。今後も材料科学にベースをおいた地道な研究が望まれる。

MgB2はTc = 40Kを持ち、金属系超伝導としては最高のTcを有する。銅酸化物高温超伝導体に比べてTcは低いものの、少元素数、弱異方性、長コヒーレンス長、かつ、酸化物系に比べて線材加工や微細加工が容易なことから、線材応用やエレクトロニクス応用の検討が始まっている。MgB2に対する熱の入れ方は、日本と欧米でやや温度差がある。日本発の物質ながら、MgB2研究は欧米のほうが盛んである。とくに、基礎物理以外の材料・応用研究は差が歴然である。欧米での応用研究に対する関心が高い原因として、銅酸化物のエレクトロニクス応用が思うように進んでいないことも一因にある。Tc~40KのMgB2を取るか、Tc~100Kの銅酸化物を取るかは個々の応用にも依存する。しかし、冷却系技術の進展により、小規模応用であれば「20K動作」と「77K動作」の煩雑さの差は、一昔前に比べ、著しく縮まっている。

銅酸化物高温超伝導体のエレクトロニクス応用に関しては、マイクロ波フィルターや粒界接合を用いたSQUIDが一部実用化されているが、どちらも単一薄膜を用いた応用である。一方、ジョセフソン接合デバイス応用に関しては、膨大な研究にも関わらず、確固とした展望が見えていない。その本質的な原因を正確に把握することが、MgB2のデバイス化を行う意義を理解する上で重要である。銅酸化物の特筆すべき物質としての特徴は、銅と酸素の結合が弱く、酸素が結晶から容易に離脱することである。このため、バリヤー層など異物質との界面では、酸化還元反応(酸素の奪い合い)により、銅酸化物の高温超伝導性は著しく搊なわれてしまう。我々の過去の研究から得られた結論は、「良質・均一接合の作製には、銅酸化物界面において、原子位置まで含めて酸素の微視的な分布を人為的に制御することが必要であるが、それは極めて困難である」ということである。「界面が制御できなければデバイスはできない」という言葉は過去の歴史が教える普遍的な教訓である。ジョセフソン接合における界面の問題も、高温超伝導体に始まったわけではない。1980年代前半のNbジョセフソン接合においても、Nb自然酸化膜を用いた接合では、接合界面での高誘電率のNb亜酸化物の形成がSIS接合の特性劣化を招いた。光電子分光による界面評価の研究から、Nb薄膜表面に薄いAl膜を堆積した後に酸化させる現在の接合作製プロセス(Nb/AlOx/Nb)が考案された。このNb接合レベルの特性を持つMgB2のSISジョセフソン接合が達成されれば、そのインパクトは大きい。

一般に、ジョセフソン接合作製の成否は、(1)高品質薄膜作製技術と(2)超伝導層/絶縁層/超伝導層接合作製技術が鍵を握っている。後者に関しては、幾何学的な積層でなく、機能を発現する(1+1>2となる)積層を意味する。以下に、MgB2の薄膜作製と接合作製の現状を紹介する。

■薄膜作製

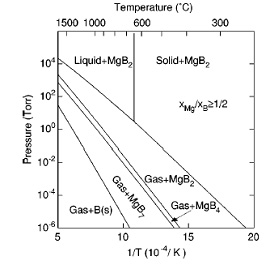

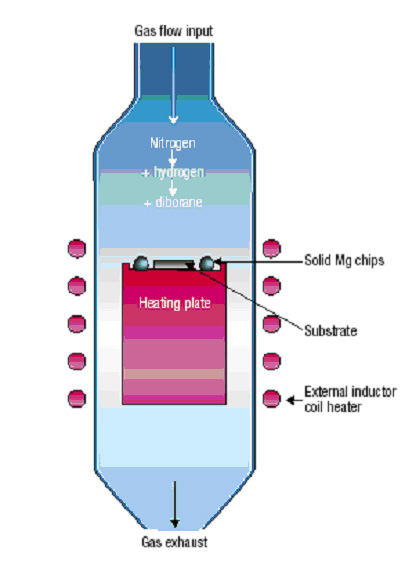

2元化合物のMgB2の薄膜合成は、4~5元化合物の銅酸化物に比べ一見簡単そうに思われるが、構成元素のMgとBの蒸気圧が極端に異なるために容易ではない。図1には、縦軸をMg分圧、横軸を温度の逆数にとったMg-Bの2元系の相図(熱力学計算による)を示した。超伝導MgB2相が得られるのは、低温/高Mg分圧領域である。相図中には、MgB2相とMgガスの共存領域があり、一見すると、GaAs成長と同様に、Mgの付着が自己調整されるような状況が期待される。しかし、基板温度が400~500℃では、MgとBが化学反応するまえに、フリーなMgが再蒸発し、基板にはボロンのみが残る。これは、図1の相図には熱力学だけが考慮され、化学反応の運動論が反映されていないためである。基板温度を上げれば、化学反応は迅速になるが、例えば600℃の基板温度ですでに、PMg = 10-3~10-2 Torrが必要となる。これをMgのレートに換算すれば、1000~10000Å/secとなり、真空蒸着では相当無謀な試みとなる。このため、MgB2発見直後は、Bプリカーサー薄膜とMg塊を石英管に封管し、~900℃の高温焼成によりMgB2膜を得る方法が採られた(2ステップ法)。得られた薄膜は良好な超伝導特性を示すものの、この成膜法では多層積層はできない。積層デバイス作製にはその場成長が必須である。MgB2の超伝導がアナウンスされて3ヶ月後、我々は分子線エピタキシー(MBE)法により、世界に先駆けてMgB2のその場成長に成功し、エレクトロニクス応用の足がかりを作った。成長のキーポイントは、低温成長(300℃以下、Mgの蒸気圧曲線による律速)と(2)超高真空(Mgの酸化防止)の2つである。低温成長のために、作製された薄膜は単結晶膜ではないが、Tc~35K程度の薄膜が得られる。MgB2の場合には、銅酸化物の場合と異なり、エピタキシャル単結晶薄膜でなくともある程度良好な超伝導特性が得られる(Nbのデバイスにも単結晶膜は上要である)。この特徴はデバイス作製には有利な点である。MBE法以外に、現在までに、スパッタ法、PLD法、CVD法によるMgB2のその場成膜が報告されている。この中で、とくに注目しなければならないのは、ペンシルバニア州立大・XiらによるCVD法によるMgB2成膜である(図2)。簡素・安価なCVDリアクターを用いて、Tc(end)が40Kを越えるMgB2薄膜を作製している。室温抵抗率8mWcm、Tc直上の抵抗率0.25mWcm、RRR~30-40というバルク単結晶を凌ぐ特性を得ている。この成膜法は、積層の可否についてはまだ疑問が残されているものの、少なくとも単一膜作製には非常に有望な手法である。

■接合作製

MgB2薄膜の高品質化は継続すべき研究課題であるが、それより急を要するのは、現在得られている多結晶又は低配向薄膜上に、ジョセフソン接合を作製し、接合作製上の問題点を洗い出すことである。銅酸化物のように薄膜の高品質化は達成されたが、良質接合の作製が困難なケースがあるからである。この点に関して、我々の作製したSIN接合(MgB2/MgO/Au等)、及び、関西通総研の作製したSIS’接合(MgB2/AlN/NbN)に対する結果は、明るい見通しを持たせるものである。ともに、接合特性に、再現性良く、明瞭なMgB2の超伝導ギャップが観測されることから、銅酸化物の場合のような本質的な問題(界面の非超伝導化)はないと判断される。しかし、観測される超伝導ギャップDは~2.5meV(2D/kBTc~1.5)と小さい。

この原因は、MgB2が2バンド超伝導体であることに由来すると考えられている。2バンドとは、ボロンのsp2軌道由来のsバンドとpバンドである。sバンドは二次元的なフェルミ面を持ち、超伝導ギャップは大きい(~7meV)。これに対して、pバンドは三次元的なフェルミ面を持ち、超伝導ギャップは小さい(~2.5meV)。過去に、2バンド超伝導体が物性研究の対象となったことはある(nドープのSrTiO3など)が、応用に供されたことはない。SIS接合の高周波応用には、動作周波数領域が超伝導ギャップに比例するため、大きな超伝導ギャップを抽出する必要がある。層状構造のMgB2の面内方向にトランスポートが起こるよう、接合のジオメトリーを工夫する必要がある。

MgB2を用いたSIS接合は、SQUID磁気センサーやSISミキサーといった1~2接合で済む超伝導デバイスには即戦力になりうる。さらに、SIS接合技術が成熟し、再現性を含めて、接合特性制御が可能になれば、20K動作の超伝導デジタル応用への道が拓ける可能性がある。銅酸化物でのデジタル応用に確固とした展望が拓けていないだけに、Tcは銅酸化物に比べて低くとも、MgB2のデジタル応用への期待は大きい。

図2 ペンシルバニア州立大学のXiらの用いたMgB2薄膜作製用CVD装置の模式図。

CVDリアクターに窒素と水素とキャリヤーガスとしてジボランを導入し、Mgと反応させる。

基板直近に置かれたMg塊を基板とともに加熱することにより、Mg圧を基板上で1Torr程度にまで高めている。

Rowell, Nature Materials 1 (2002) 5より転載。