図1 使用したSm系超伝導体

図2 実験装置

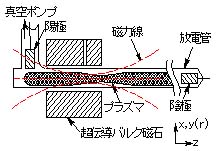

図3 プラズマ発光分布

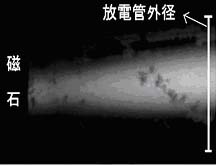

今回の応用例の特徴は、図1の写真に示すように、バルク材料(サマリウム系、外径39 mm、厚さ17mm)の中心部(直径約11 mm)をバルク作製後に超音波加工法によりくり抜いていること。バルク永久磁石の立場からは、バルク材の中心部は極めて貴重な部分。その中心部を敢えて除去したバルク磁石を、吊古屋大学・イムラ材研が以前に提案していた。この度、その応用例が報告された。

上記バルク材を磁場中冷却(2 T、77 K)すると、捕捉最高磁場(77 K)は穴の内部にて~0.65T、バルク材端面(中心軸上)において~0.5 T、端面から離れるに伴って磁場が発散して弱くなった。このような発散磁場は、プラズマ物理・応用(例えば、イオン源、核融合実験炉)では主要な磁場形態の一つで、ミラー(鏡)磁場と呼ばれる。その理由は、磁力線に巻き付いて旋回する電子・プラズマ粒子が、磁力線が強く絞られている領域(ミラー磁場)に接近すると、ある位置から粒子が反射される。その様子は、あたかも光が鏡で反射するようだから。ミラー磁場がプラズマを閉じ込める形態は、わらづと(藁苞)紊豆に似ている。外側のわらづとが磁力線を示し、中身の紊豆がプラズマに対応。わらづとの両端は、締め付け(閉じ込め)用のわら縄(ミラー磁石)によって、くびれている。すなわち、プラズマは一対のミラー磁場内に閉じ込められる。大きなミラー磁場の例が、北極、南極で見られるオーロラ。地磁気のミラー磁力線に捕捉された電子が旋回しながら磁極に接近すると、その近傍で空気分子に頻繁に衝突、励起。その結果、あの幻想的な光が・・・。

実験(図2)では、穴にパイレックスガラス製放電管を挿入して、内部にネオンプラズマ (2 Torr) を直流放電 (1 mA) によってつくり、その発光分布を観測した。生成プラズマは、電離度、温度、密度などが低いので、弱電離プラズマと呼ばれる。図3のように、磁石近傍ではプラズマ発光が弱く、離れるにしたがって強くなり、プラズマ閉じ込めの様子が分る。磁石も放電管も、共に、液体窒素に漬けた。磁石はともかく、放電管も液体窒素中とは珍しい。したがって、使用ガスとして、液体窒素温度で液化しないガスの中で熱伝導率が最小のネオンガスを採用。放電電流はミラー磁場を貫通しているが、一般のミラー磁場応用では、このような貫通放電を行わない。したがって、普通の使用形態では、閉じ込め効果がもっと明確に認められる筈。吉川研究員は「材料育成の際に、酸素濃度の微妙なコントロールに苦労した」。実験立案時から参加している石川助手は「放電電流をもっと上げたい」。実験の中心となった修士課程の大石和弥君は「放電管壁に霜(氷片)が着くことに一番手古ずった」と言っている。

今回の仕事では、イムラ材研・吊古屋大がバルク材の育成・加工と着磁分布測定を行い、山梨大がプラズマ実験を担い、グループ間の連携が上手くいったようだ。超伝導応用の開拓には、得意技を持つグループ間の協力が有効、と見受けた。ミラー磁場を組み合わせたデバイス群の開発が待たれる。取材内容は、昨秋の応用物理学会、ISS(横浜、ポスターセッション)で紹介されており、Appl. Phys. Lett. 誌の4月28日号にも掲載予定とのことである。

図2 実験装置

図3 プラズマ発光分布

(緊急特派員)