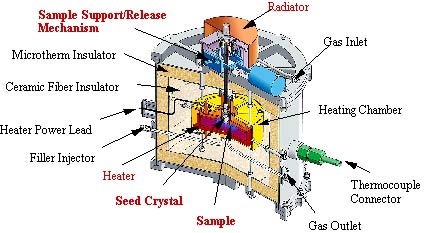

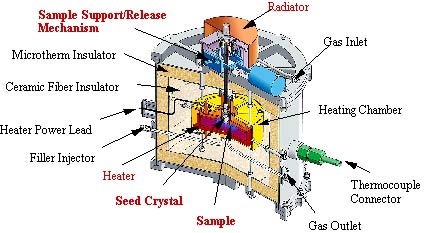

図1 微小重力実験用電気炉

この実験は、無人宇宙実験システム研究開発機構(USEF)が開発した次世代型無人宇宙実験システム(USERS)衛星を利用して行なったものである。USERS衛星は、昨年9月10日、H-IIAロケット3号機により打ち上げられ、実験中は10-5 G以下の優れた微小重力環境が得られていた。

SRLでは、RE123系(RE:希土類元素)大型バルク超電導体を用いた、磁気ベアリング、磁気分離装置および超電導永久磁石などへの実用化検討を進めている。RE123系バルク材料は、弱結合となる粒界等を除去することにより、磁場を捕捉させて超電導バルク磁石とすることが可能である。ここで、バルク超電導体に捕捉可能な磁場は、臨界電流密度とバルクの直径に比例して増加する。しかしながら、地上では基板材料との反応や重力による成分の分離などにより、大型でかつ特性にすぐれたバルク材料を作製することは難しい。微小重力環境下では、基板材料を用いずに種結晶の一点支持によりバルクを把持し結晶成長させ、特性劣化のない均質な大型バルクを作製することが原理的には可能である。

今回の微小重力下実験では、直径127 mm、厚さ20 mmと円盤状のGd123系大型材料の溶融成長が行われた。試料の上面中央部にはNd123系種結晶および実験装置との接続部が融着されており、この接続部を微小重力環境下で把持することにより、1点支持の状態での結晶成長が行われた。

試料は、3台の実験炉にそれぞれ1個づつ配置し、3回の実験が行われた。電気炉は、図1に示すように試料を複数のヒータで囲み、外側を高性能断熱材で覆って全体をチャンバ構造とした雰囲気炉である。また、打ち上げ時の振動から実験試料を保護する機構と、微小重力下で種結晶部を把持して試料の非接触実験を可能とする機構を有してしている。さらに、種結晶部近傍からの積極的な排熱と、試料周りに配置した複数ヒータの発熱を勾配に合わせ変化させることにより、その中心の種結晶設置部の温度が最低となるように、径方向/厚さ方向の2方向の温度勾配がつく構造となっている。実験装置は、NASDAの基地局を通して地上にてデータ観測および制御が可能となっている。

10月から始まった第1回目の実験においては、いくつかの問題が発生したため、実験条件を途中で変更した。その後、地上検証実験を行い、問題を解決し、実験条件に修正を加えた結果、2回目および3回目の実験は予定通り進んだ。この時得られた温度分布・圧力変化・酸素濃度変化・酸素吸収および供給状態等、衛星から送られてくるデータを解析することにより、試料の溶融・結晶成長は、ほぼ予測通りに進んでいるとみなされた。

USERS衛星は、5月末にREM(Re-Entry Module)とSEM(Service Module)が分離し、実験終了後のバルク試料を載せたREMは小笠原沖に帰還し、回収される予定となっている。その後、SEM中において数々の民生部品の宇宙環境利用実験が約2年半に亘り行われる。

今後は、回収したバルク試料の特性・組織等の評価を行うとともに、地上にて対照実験を行い、地上と微小重力環境下での実験との差異を明確化し、地上での高性能バルク材料の作製に役立てることが期待されている。

担当者の坂井直道氏は、「微少重力下での結晶成長実験としては過去例のない大きさの結晶成長実験であり、かつ宇宙実験においては様々な制約が設けられているため、予備試験や準備にかなりの労力を要した。しかし、地上での試験や短時間の微小重力実験では、長期にわたる大型試料の微小重力実験で成り立つとは言えず、最後までいくつかの懸念を残していた。まずは成長実験が順調に進み、非常に喜ばしい。」と話している。また、第3研究部部長の村上雅人氏(現芝浦工業大学教授兼超電導工学研究所特別研究員)は、「この様な大型材料ならば、77 Kにおいて5 Tを超える磁場捕捉が得られる可能性があり、高性能発電機など幅広い応用が期待できる。」とコメントしている。

(アイスブルー)