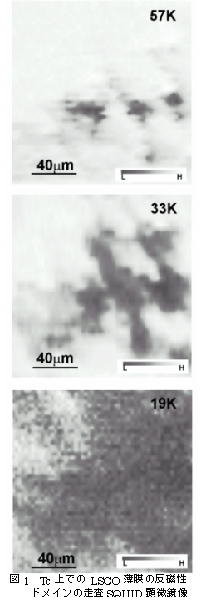

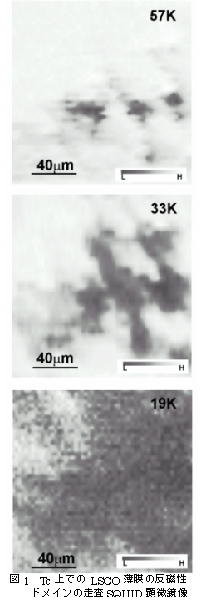

アンダードープ試料で出現する異常な状態の詳細を調べるために、東京工業大学理工学研究科の井口家成教授らのグループは、走査SQUID顕微鏡(セイコーインスツルメンツ社製)を用いて、アンダードープLa2-xSrxCuO4薄膜(Tc=18K)上の微小磁束の分布をTcの上下で調べた。その結果、Tc以下ではトラップされた量子磁束が明瞭に観測されたのに対し、Tc以上では磁束分布は通常の常伝導状態のような一様な分布にはならず反磁性ドメインが観測されたと報告している(Nature 412, 420)。この反磁性ドメインは小さなバックグラウンド磁場の方向とは逆方向に磁化されている。反磁性ドメインは80K近傍ですでに5μm程度の芽(SQUIDの空間分解能にあたる)となって観測され、温度の下降とともに成長し、これが全体的につながってTcではマイスナー状態に移行することが示された。図には温度とともに反磁性ドメインが変化していく様子が示されている。ところでこの反磁性ドメインはマイスナー状態にはなく、それより大きな反磁性状態にあるということである。超伝導転移温度以上でのこのような空間的な不均一状態の出現は、理論的にほとんど予言されていない。

酸化物高温超伝導体の超伝導発現機構は、その発見以来15年になるものの、まだ諸説紛々とした状況にあり、収束する気配は一向にない。これまでに数多く理論が提唱されている。これらを大きく分けるとすれば、フェルミ流体派、非フェルミ流体派、量子臨界論派というようなことになろう。フェルミ流体派のアプローチはBCS理論と同じようなアプローチで電子間の相互作用にスピンのゆらぎ、電荷のゆらぎを取り入れるものである。非フェルミ流体派は、アンダーソンのRVB理論に始まった、モット絶縁体を基礎にした極めて斬新的な強相関電子論に基づいており、いわゆるt-Jモデルなどがこれにあたる。この理論では、電子はもはや1つの粒子として振舞うのではなく、電荷の自由度とスピンの自由度が分かれて運動が可能となり、ホロン、スピノンと呼ばれている。一方、量子臨界論派は、理論の内容はかなり現象論的であるが、超伝導転移温度以上での超伝導位相揺らぎの存在の可能性を指摘している。

擬ギャップ状態は、超伝導発現機構の鍵を握っていると言われているが、t-Jモデルではスピンシングレット状態、また量子臨界論からはプリフォームドペアの状態として議論されている。特に量子臨界論では局所ペアリング、局所超伝導も可能であるとも考えられており、その意味で観測された反磁性ドメインはプレフォームドペアによる擬ギャップ領域とも考えられるが、バイポーランロン等の理論の復活の可能性も含めて詳細な解釈は今後の理論研究の発展に期待される。

(Tokyo CATS)