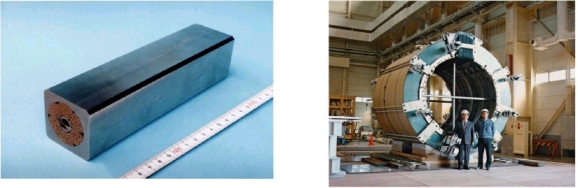

図1 開発された13T,46 kA Nb3Sn導体

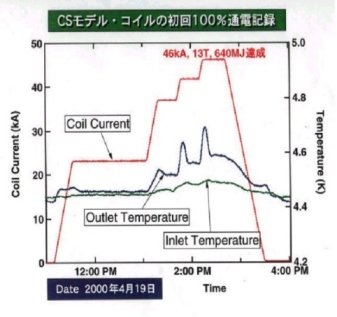

図2 完成したCSモデル・コイル外層モジュール

図3 組立を完了したCSモデル・コイル

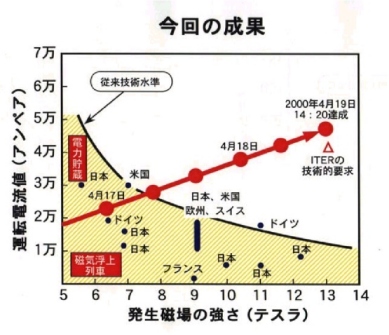

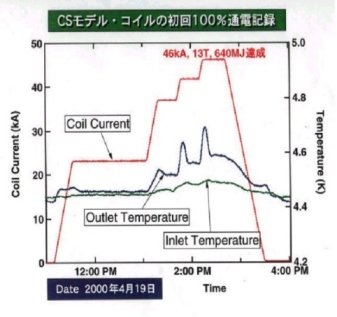

図4 初回の100%直流通電実験結果

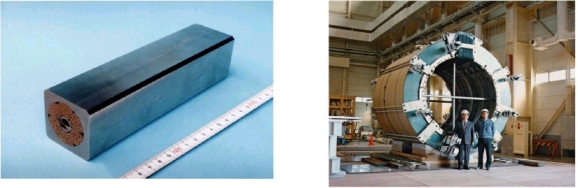

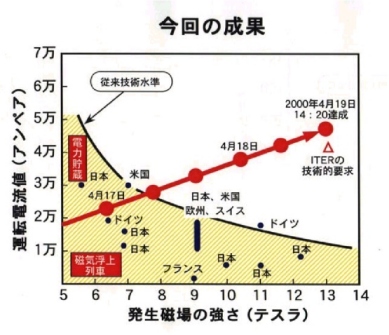

図5 実験成功により得られた技術的進展

重水素と三重水素の核融合反応によるエネルギー発生の実証を目的とする国際熱核融合実験炉(ITER)計画が国際協力により進められている。ITERの超電導コイルを構成するトロイダル磁場コイル、中心ソレノイド・コイルおよびポロイダル磁場コイルの中では、中心ソレノイド・コイルが最も高い磁場(13 T)とパルス動作が必要である。そこでITER超電導コイルの工学設計と並行して工学設計の妥当性を確認するため、中心ソレノイド(CS)モデル・コイルの開発を1992年以来、ITER参加4極(日本、欧州、米国、ロシア)が協力して行い、完成したCSモデル・コイルの実験が原研で進められていた。

CSモデル・コイルは、ITERの中心ソレノイド・コイルを6分割したユニット・コイルとほぼ同等の外径( 3.6 m)、高さ(2.8 m)を持ち、ITER実機と同じ導体を用いてITERより15%高い電流値(46 kA)と同じ磁場(13 T)の直流動作、さらにパルス動作(+0.4 T/s及び-1.2 T/s)の性能実証を目標としている。超伝導導体にはNb3Sn超伝導素線(直径0.8 mm、超伝導フィラメント直径2.7 μm、超伝導フィラメント本数8037本)が1080本用いられ、合計では約800万本の超伝導フィランメントがDNAのように多重螺旋を描きながら1500m以上にわたって相互に接触することなくつながっている超伝導導体(図1)が開発された。このITER用導体製作にはAnsaldo,、IGC、INCO、 昭和電線電纜、住友電工、Teledyne Wah Cang、Vacuumschemelze、VNIKP(ロシア)、日立電線、BIW Cable System、古河電工、三菱電機、Europa Metalliの各社が参加した。

46 kAのNb3Sn超伝導撚線を1mあたり60トンの電磁力から保護し、Nb3Snの臨界電流値性能を劣化させる歪みを加えないようにするため、Nb3Snとほぼ同じ熱膨張率を有する超ニッケル合金(インコロイ908)が導体コンジット(外径50 mm角、内径38 mmφ)の材料に選定された。インコロイ908は線膨張率の観点からは大変優れた特性を持つが、650℃でのNb3Sn生成熱処理時に0.1 ppmを超える酸素に触れると応力誘起酸化(SAGBO)割れにより、厚いコンジットをも破壊する貫通割れを起こす。このため安全な熱処理技術の確立を目指し、原研とコイル製作を担当した東芝が共同して1年半を超える技術開発を行った。その研鑽が実を結んで一点のSAGBO割れもないCSモデル・コイル外層モジュール(図2)が完成した。

このCSモデル・コイル外層モジュールは米国が製作した内層モジュール(マサチューセッツ工科大学とロッキード・マーチン社が共同開発)及び、内層モジュールの更に内側(高磁場側)に挿入されるCSインサート・コイル(原研と三菱電機が共同開発)とともに、原研那珂研究所に建設されたCSモデル・コイル試験装置への据付けが1999年に行われた。こうして総重量180トン、ITERと同じ設計の導体を用いた13TコイルのCSモデル・コイルとCSインサート・コイルの組立が完了した。(図3)

CSモデル・コイルとCSインサート・コイルの初期冷凍は2000年3月4日より開始され、約17.5 Kにてすべてのコイルが超伝導転移を起こし、約600時間をかけて無事初期冷凍を完了した。まずCSモデル・コイルの直流通電実験が4月11日より開始され、順次、通電電流値と発生磁場を上げていった結果、4月19日に直流動作開発目標とした46 kA, 13 T, 640 MJの性能をクエンチなく達成することが出来た。(図4)。本成果により、これまでの技術水準を大きく凌駕する超伝導コイルの技術革新が実現した。(図5)

本コイルの直流動作実験では、上記の13 T通電に引き続いて46 kA、13 T発生状態にてヒータを用いてコイルへ流し込む超臨界圧ヘリウムの温度を4.5 Kから上昇させ、分流開始温度を測定した結果、設計目標値の7.3 Kに対して7.2 Kの良好な結果を得、懸念されていた超伝導素線間の電流分布の偏流問題がほぼ解決出来たことが実証された。さらにコイルの急速放電実験へと進み、100 %通電状態(46 kA, 13 T, 640 MJ)からの放電に伴うコイル出口温度と圧力の入口に対するエンタルピー変化からコイルでの変動磁場損失を求めた結果、最初の5ショットで変動磁場損失が約1/3に減少することを確認した。この現象はNb3Snの熱処理時に素線間に生じた拡散接合が通電に伴う電磁力により乖離したものと考えられる。最終的には時定数5.3秒にて46 kA, 13 T, 640 MJ状態からの急速放電実験を行い、コイル端子間最大電圧4.8 kVにてエネルギー回収率99.8%を達成した。

今回の成果を実現した技術的背景としては、次のような事項が挙げられる。

(a)強い電磁力(導体1mあたり60トン)に耐えるNb3Snコイル技術を確立したこと

(b)大型導体内部での1000本を超える素線間の電流の偏り問題をほぼ解決出来たこと

(c)46 kAの導体接続部38ヶ所が設計どおり約3nΩの低い接続抵抗で機能したこと

(d)800 g/sの超臨界ヘリウム・ポンプをはじめとする運転装置システム全系が設計どおり機能したこと

原研超電導磁石研究室の辻博史室長(メールアドレスはtsuji@naka.jaeri.go.jp)は、「このたびの成果は、国際熱核融合実験炉(ITER)協定のもと、ITER中央チーム、全世界で10の大学と研究機関、導体とコイルの製作を担当した18の全世界にわたる企業、試験装置を建設した14の国内企業が、それぞれの研究成果と技術を持ち寄り、それらを共同してさらに発展させたことが実を結んだものです。13T、46kA、640MJの超電導コイル実現への道は8年間にわたる苦難の連続でしたが、世界のエンジニアが手を結べばどんな高い技術的目標でも実現できるとの自信を、今や皆が共有するに至りました。今後、原研のトカマク装置用大電力電源を用いて、CSモデル・コイルとCSインサート・コイルのパルス通電実験を行ってITER工学設計の妥当性を確認した上で、自信をもってITERの国際共同建設に進んで行きたいと思います。」と語っている。

(一期一会)

図1 開発された13T,46 kA Nb3Sn導体

図2 完成したCSモデル・コイル外層モジュール

図3 組立を完了したCSモデル・コイル

図4 初回の100%直流通電実験結果

図5 実験成功により得られた技術的進展