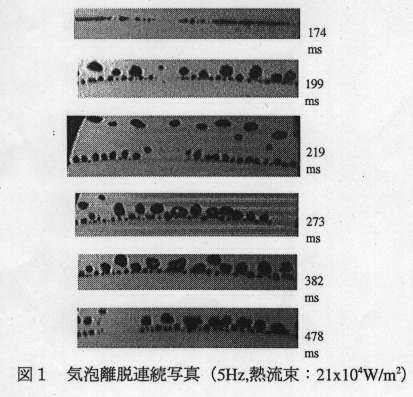

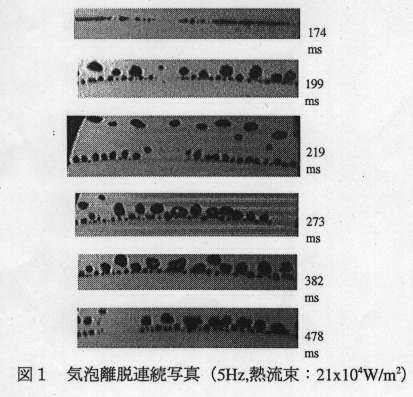

そこで、電子技術総合研究所の淵野修一郎主任研究官らのグループは、線材に周期的な熱負荷を印加した場合には、発泡周期が熱負荷の周期に影響されて変化するのではないかと予想した。勿論、加熱部の熱拡散時定数に依存はするが、細線の場合には熱容量が無視できるため応答性が非常に速い。そこで手始めに加熱ヒータ兼温度計として良く用いられPt-0.5at%Co線(直径:20μm,長さ:4.8 cm,熱拡散時定数:〜10-5 s)を液体窒素中に水平に設置し、2 Hzから150 Hzまでの交流を通電し、Pt-Co細線から発生する気泡を高速度ビデオ(最高1,000コマ/秒)により観測した。その結果の一例を図1に示す。

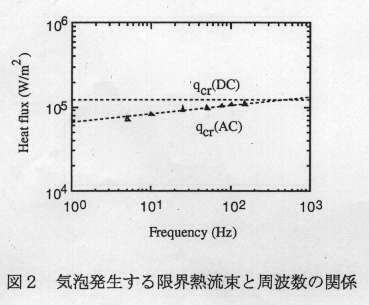

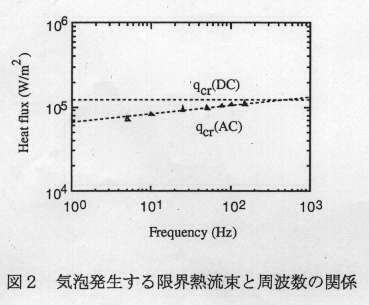

気泡の発生の仕方は、横浜国大の塚本教授らや京大の塩津教授らにより既に報告されているように、非沸騰状態(気泡が発生する核沸騰前の自然対流状態)から膜沸騰状態へのDirect transitionが観測され、しかも気泡は全線に沿って同時に発生する事が確認された。そこで、次に加熱周期を変化させ、発泡周期との関係を調べたところ、図2のように気泡が発生する限界熱流束(この場合は非沸騰状態から膜沸騰状態への遷移を起こす熱流束)は加熱周波数が低い程小さく、周波数を上げていくと直流の限界熱流束に一致する事が明らかになった。

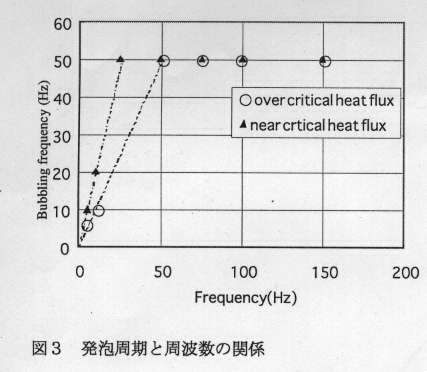

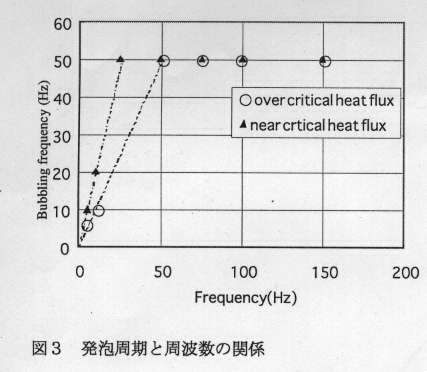

また、図3のように50 Hz位までは発泡周期は加熱周期の影響を受けることがわかった。しかも限界熱流束付近(near critical heat flux)では気泡は加熱電流周期のピークで発生し、直流の限界熱流束の約1.5倍のかなり大きな熱流束(over critical heat flux)の場合には加熱電流周波数の2倍(交流熱負荷の場合、パワーのピーク数は電流周波数の2倍となるので)で気泡が発生することがわかった。

しかし、さらに加熱周波数を上げていくと発泡周期は20ms程度で一定となり、それ以上速くなることはなかった。定量的な解析はこれからであるが、定性的には次のように説明できる。気泡発生には最小限必要なエネルギーのしきい値があり、ちょうど熱負荷のピーク時のエネルギーがそのしきい値を越えると気泡が発生する。周波数が低い場合にはしきい値を越えている時間が長いので、エネルギー総和は多くなり、低いピーク値でも気泡が発生するのではないかと考えられる。

次に、熱容量の大きいBi 系2223銀シーステープ(幅:3.91 mm,厚さ0.27 mm,長さ:4 cm,熱拡散時定数:〜10-3 s)で同様の実験を行った。その結果、細線に観測されたように線全体が一斉にDirect transition を起こすことはなかった。気泡の発生には、自発核生成(過熱度の増大による統計的ゆらぎにより分子が活性化)と既存気泡核活性化(キャビティに捕獲されている自己蒸気や異種気体が活性化)との2通りがある。

細線の場合には前者、ある程度の表面積を持つテープの場合は後者の気泡発生機構が考えられ、このような結果の違いが生じたものと考えられる。このため局所的に発泡が生じ、周波数依存性は殆ど見られなくなったが、細線と同様に限界熱流束の加熱周期依存性が見られた。

このようにテープ線と細線で気泡発生機構の違いが観測されたが、気泡の発生は冷却機構の重要な因子であり、意図的に気泡の発生をコントロールできれば,超電導導体の冷却特性改善に効果があると考えられる。

(Bubble Over)