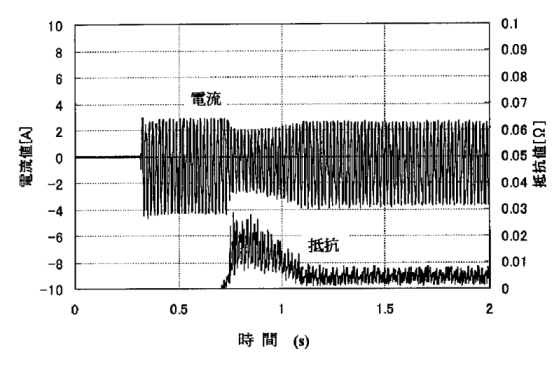

図 ヒータ印加中及び除去後の超伝導体の抵抗とコイル電流変化

ヒータ印加時刻:0.675 s〜0.85 s

電源電圧 (定電圧モード):50 mVrms

北海道大学(工学部大西利只教授ら)はSuper-GM(渋谷正豊技術部長ら)と共同で性能や価格面の進展が著しい小型冷凍機を適用して、その電源スイッチをオンするだけで容易かつ高い信頼度で運転できる冷凍機冷却型超伝導限流器の開発を目指して基礎的な研究に取り組んでいる。対象とする限流器は、超伝導線に作用する磁界が低いため交流損失が少なく、また、超伝導線に系統電流が直接流入しないため、信頼性の高い磁気遮蔽型が選定され、その中心をなす磁気遮蔽体には両端を閉じた超伝導コイル、いわゆる巻線型磁気遮蔽体を採用している。線材は20 K程度の冷却を想定するとBi2212も候補になるが現在のところ限流動作に必要な抵抗が得難い等の理由で、冷却温度を10 K-14 Kとして、その温度領域で比較的高い臨界電流密度がとれるSuper-GMで開発された低交流損失Nb3Snを使用している。伝導冷却(または低温ガス雰囲気と併用)の最大の欠点は、限流動作に突入してはいけない通常時において何らかの擾乱により局所的にノーマル転移が生じると、磁気遮蔽体全体がクエンチに至る可能性が多分に予想されることである。しかし、当然のことながら限流器は限流動作時以外絶対にクエンチしてはいけない。従って、このような冷凍機冷却方式の限流器の研究でもっとも重要な課題の1つは、系統の通常運転状態(系統電流がほぼ一定か緩やかに変化している状態)の下で過渡擾乱に対する当該磁気遮蔽体の安定性の確実な保証、つまり局所的過渡擾乱によって超伝導線の一部がノーマル転移したとしてもそれが除去された後、速やかに縮小し、安全に超伝導状態に復帰せしめることである。

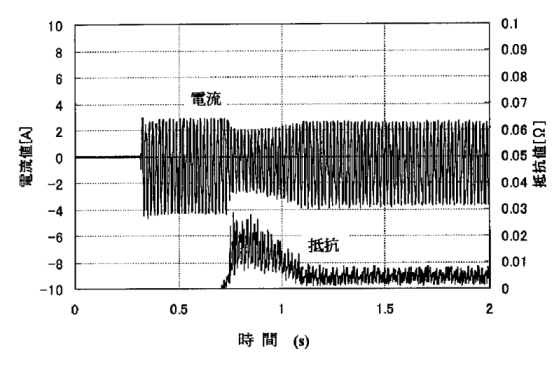

磁気遮蔽型限流器は電気回路的には変圧器とほぼ同じ等価回路で表現でき、その2次側巻線は両端を短絡した超伝導コイルになる。同大学等で行っている安定化法はその一部にノーマルの芽ができると、適切な方法ですばやく検出して(その方法は見通しを得ている)、1次側に当たる限流コイル(系統に直列接続)をサイリスタ等の半導体素子で短絡するというものである。このとき超伝導コイルからみるとその両端に定電圧源(サイリスタの電圧降下0.8 V〜1.5 Vに相当)が繋がれたことと等価になる。ノーマル領域が拡大するにつれて系統電流の大半がサイリスタにバイパスされ、あるコイル電流値でその拡大が停止する。コイル単位長あたりの抵抗を大きくすればその平衡する電流をかなり低減できる。今回、Nb3Sn素線 (直径0.275 mm、約100 A at 4.2 K, 0T) を50 mm径のFRPボビンに30ターン巻線したコイルを液体ヘリウムまたは約10 Kまでのヘリウムガス雰囲気中で冷却して、定電圧電源から電流を通電している状態で、コイル中心部に設けたヒータにより過渡擾乱を与えてノーマル伝播特性を検討した。液体ヘリウム冷却で得た結果の一例を図に示す。同図によれば、ヒータ加熱(0.675 sから0.85 sまで)の除去後は発生抵抗が減少、つまりノーマル領域が縮小することが示されている。

最終的に少しノーマル領域が残るが、原因は冷却の悪いヒータ近傍まで縮小しそこで停留したためである。ヘリウムガス冷却でもほぼ同様の結果を得た。これらの検討より、超伝導復帰の条件はコイルに生じる電圧降下の大きさ(サイリスタバイパスの場合0.8 V〜1.5 V)、コイル抵抗および冷却の三者に依存するが、その最適値の選定により十分安定化できる見通しを得ている。なお、本冷凍方式は限流動作その他の諸特性に対して全く問題がないことをシミュレーション等で確認している。これにより、さほど冷凍を意識させないメンテナンスフリーに近い冷凍機冷却型超伝導限流器の実現に見通しを得たとしている。

(北の大地)

図 ヒータ印加中及び除去後の超伝導体の抵抗とコイル電流変化

ヒータ印加時刻:0.675 s〜0.85 s

電源電圧 (定電圧モード):50 mVrms