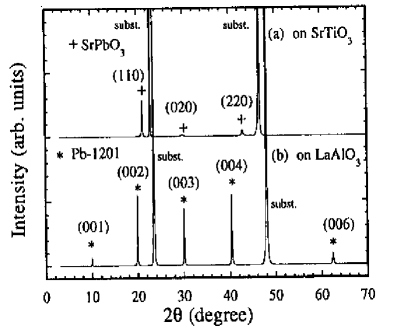

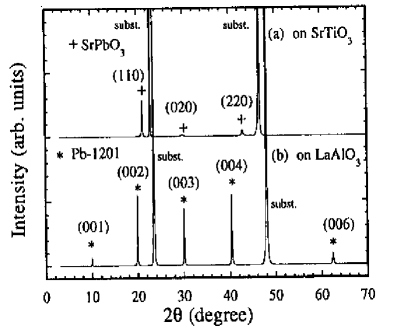

図1 (a) SrTiO3基板上に成長させた薄膜及び

(b)LaAlO3基板上に成長させた薄膜のX線回折図

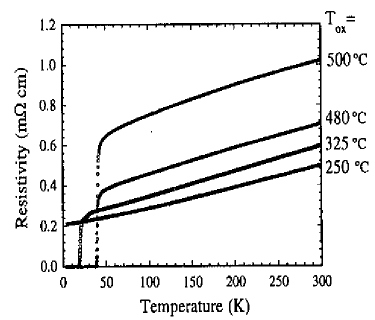

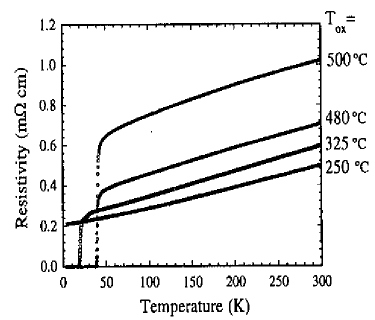

図2 Pb-1201薄膜のr-T特性(TOX依存性)

こうした中でNTT物性科学研究所のグループでは、従来より薄膜による新材料合成を試みている。今回、狩元慎一、内藤方夫両氏は、MBE法を用いて、Pb系新高温超伝導体を合成したと報告した(JJAP 38 (1999) L283)。

Pbを含む銅酸化物超伝導体は、従来より合成されていたが、その電荷供給層はPbO-Cu-PbO、(Pb1-XMX)-O(M=Cu, Cd, Mg等:X=0.3〜0.5)、(Pb,Sr,Cu)-O等であり、pureなPb-Oを電荷供給層とする銅酸化物超伝導体は合成されていなかった。今回合成に成功した物質は、Pb系ホモロガスシリーズのCuO2面が1枚のPbSr2CuO5+d(Pb-1201)である。得られたTC (R=0)の最高は、40.2 Kである(r(300)=480mWcm, DTC=2K)。(Pb系高温超伝導体に関しての詳細は、T. P. Beales氏の解説記事J. Mater. Chem., 8(1998) 1を参照されたい)。

狩元氏らによると、Pb-1201合成には、以下の3点が重要であるとのことである。第一に、低温合成である。PbおよびPbOXは高温で再蒸発しやすいため、今回の実験では、500 °Cという低基板温度で薄膜を成長させている。第二に基板材料の選択である。Pbを含む銅酸化物を合成する場合、常圧のバルク合成では、熱力学的に安定なペロブスカイト構造のSrPbO3が生成されやすいことが以前より報告されていた(Cava et al., Nature 336 (1988) 211)。狩元氏らは、格子定数の異なる各種基板上に薄膜を成長させ、基板と生成相の相関を調べた。結果は基板材料の選択で著しく異なり、基板の格子定数が0.384 nmより大きい場合にはSrPbO3が成長し、それより小さい場合にのみPb-1201が成長した(図1にその典型例を示す)。今回用いた基板では、LaAlO3がPb-1201の成長に最適とのことである。4軸ゴニオで測定したPb-1201の格子定数は、a0=0.381, c0=0.893 nmであり、a0=0.3788 nmのLaAlO3と最も格子不整合が小さい。薄膜成長に格子整合基板が重要なのは当然であるが、今回のように基板種を変えただけで、組成の異なる相が成長することは珍しい。第三に、オゾンによる強酸化と過剰酸素注入である。Pb-1201が化学量論組成の場合、チャージバランスを考えると、Pbの価数は高酸化状態の4価にならなければならない(事実、in situ XPS測定では、Pbの価数は4価)。また、その場合にはCuの形式電荷は2となりキャリアがない。従って、Pbを4価にし、さらにキャリアドーピングを行うためには、強酸化と過剰酸素注入が必要となる。同氏らは、酸化ガスにオゾンを用いて薄膜成長を行った。図2に、抵抗率のTox依存性を示す(Toxは薄膜成長後のオゾン照射を止めた温度)。低温までオゾンを照射するとオーバードーピングの様相を示すことがわかる。これらのことより、ドーパントは過剰酸素であると結論している。(同グループでは以前より、オゾンを用いた過剰酸素注入によるLa2CuO4+d(S. Sato et al., Physica C 280 (1997) 36)、Ba2CuO4+d(H. Yamamoto et al., JJAP 36 (1997) L341、本誌1997年8月号)の超伝導体化を報告している。)

さて、高いTCをもつ高温超伝導体としてHg系、Tl系、Bi系があげられるが、Hg系、Tl系は毒性元素を含むため扱いが困難であり、Bi系は異方性が大きく磁場中で臨界電流を大きくするのが難しい。一方、Pb系はHg系、Tl系に比べ毒性が低く、また電荷供給層が1層であるためBi系に比べ異方性が小さいと予想される。薄膜でPb-1212相、1223相が合成できれば、テープ線材等の実用材料として期待 できる。

(Outdoor)

図2 Pb-1201薄膜のr-T特性(TOX依存性)