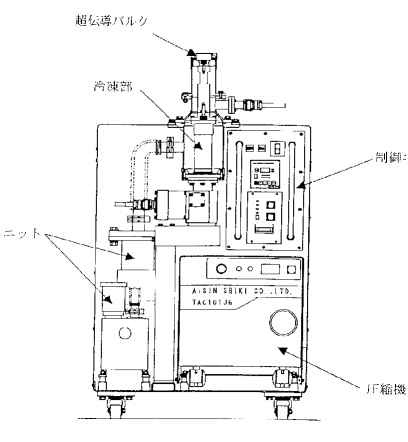

図1 装置外観

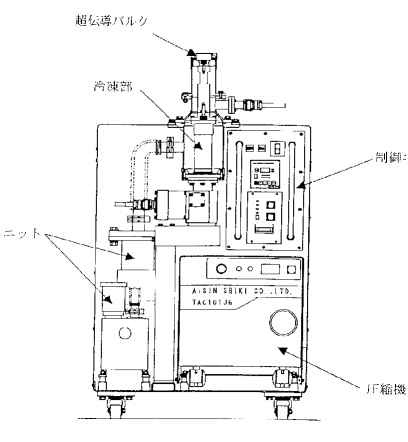

図2 構成図

従来の磁場発生の手法としては、永久磁石、または銅線あるいは超伝導線を用いた電磁石があるが、前者は小型で扱いやすいものの発生磁場が小さい、後者は発生磁場が大きいものの装置が大型になるという特徴を持つ。そこで、名古屋グループでは試作をするにあたって、電磁石よりもコンパクトであり、かつ十分に大きな磁場を手軽に発生することができる装置を目標とした。そのため、超伝導体の冷却には冷凍機によって機械的に冷却する方式を採用し、冷凍機、圧縮機、および制御系などを530×520×760 mm3のラック内に組みこんだ。使用している冷凍機の出力は0.8 kWと小さいが、冷却を要するのは直径36 mm、高さ14 mmの溶融バルク体のみなので、試料温度は33 Kまで下がる。図1に装置の外観を、また図2にはその構成図を示す。装置の上に出ている部分が磁極になっており、断熱層を隔てた低温部に溶融バルク超伝導体が組み込まれている。

上で述べたように、Sm系溶融バルク体を用いた磁場発生装置は原理的に10 T級の磁場を発生できる。ただし、当然のことながら常伝導状態に戻ると捕捉されていた磁束線は失われてしまう。したがって、次に使用するためにはまず着磁をする必要があるが、これを磁場中冷却で行うとするならば、10 T級の超伝導マグネットを別途用意しなくてはならない。これでは全くの本末転倒である。そこで、名古屋グループではパルス磁場によって着磁を行うことを考えた。パルス磁場であれば、小型の着磁コイルでも大きな磁場を発生する事ができる。また、超伝導マグネットによる静磁場着磁に比べて操作も容易である。ただし、すでに同グループが報告しているように、単純にパルス着磁を行うと、超伝導体中を量子化磁束線が高速に運動して熱が発生するために、静磁場着磁に比べて試料が捕捉できる磁束線の量が大きく減少する。そこで、同グループは繰り返しパルス着磁を行う手法を開発し、この方法により35 Kで最大3.8 Tの磁束密度の捕捉に成功している。

今回の試作装置も、着磁の際には冷凍ステージの上から着磁コイルをかぶせて、別置きのパルス電源から電流を供給して着磁を行うが、その後は着磁コイルを取り外して使用できる。上述の研究会において展示された際には、容器表面での磁束密度は1.2 Tであった。同グループによれば、その後も記録は向上し、最近では1.6 Tに達している。この際、冷凍ステージ内の試料の表面での捕捉磁束密度は2.1 Tである。試料から容器表面までの距離が3 mmあるために、試料に捕捉された磁束線に比べて、容器表面で実際に観測される磁束密度は減少する。しかし、1.6 Tという値は通常の銅線電磁石の発生する磁場にかなり肉迫しており、新しい磁場発生装置として十分に期待できる数値である。また、超伝導状態を保つ限り磁束線が捕捉されているため、擬似的な永久磁石とみなすこともできる。実際、30時間の連続運転でも磁束クリープによる発生磁場の低下は観測限界以下であった。したがって、電磁石とは異なる分野にも用途が展開できると期待される。同グループのこれまでの実験では、パルス法により35 Kで3.8 T捕捉した試料もあり、今回の装置の発生磁場もさらに向上する見込みが高い。

今後の展望について、名大生田博志助教授は「今回は溶融バルク超伝導体を1個だけ使った単極型の装置を試作したが、現在、二つの磁極を対向させる装置の作製も進めており、これにより磁極間の磁束密度が大きく向上すると期待している。また、溶融バルク超伝導体の捕捉磁束密度の分布には、磁場勾配が非常に大きいという特徴があり、これを活かした新規の応用も考えられないかと期待している。」と述べている。

(BBA)

図2 構成図