幨恀

丂Bi宯巁壔暔挻揱摫嵽椏偼丄4.2 K嬤朤偵椻媝偡傞偲丄20 T埲忋偺帴応偱傕椪奅揹棳偑杦偳尭彮偟側偄丅偙傟偵懳偟偰丄尰嵼巊梡偝傟偰偄傞嬥懏宯挻揱摫嵽椏偼20 T傪墇偊傞偲椪奅揹棳偑媫寖偵尭彮偟丄偦傟埲忋偺嫮帴応傪敪惗偡傞偙偲偑擄偟偄丅Bi宯巁壔暔挻揱摫嵽椏偼偙偺傛偆側挻嫮帴応傪敪惗偡傞僐僀儖梡慄嵽偲偟偰婜懸偝傟偰偍傝丄挻揱摫嵽椏尋媶儅儖僠僐傾僾儘僕僃僋僩戞嘦婜偱嬥懏嵽椏媄弍尋媶強傪拞怱偵嫮帴応墳梡偺尋媶偑恑傔傜傟偰偒偨丅

丂TML偱偼丄暯惉8擭偵噴擔棫惢嶌強丄擔棫揹慄噴偲嫟摨偱奐敪偟偨Bi-2212僐僀儖傪巊梡偟偰丄21 T偺奜晹帴応拞偱22.8 T偺帴応敪惗偵惉岟偟偨丅偟偐偟丄偙偺僐僀儖偼撪宎13 mm丄奜宎49 mm偲彫偝偔丄偦偺撪晹嬻娫傪應掕偵巊梡偡傞偙偲偼崲擄偱偁傝丄僐僀儖偺戝宆壔偑壽戣偲偝傟偨丅

丂嫮帴応梡挻揱摫儅僌僱僢僩偺奐敪偵摉偨偭偰偼丄僐僀儖偵嶌梡偡傞揹帴椡偺塭嬁傪偄偐偵崕暈偡傞偐偑栤戣偲側傞丅揹帴椡偼僐僀儖偺捈宎偲帴応偺戝偒偝偵斾椺偡傞偨傔丄帴応偲僐僀儖偺僒僀僘偑戝偒偔側傞傎偳丄僐僀儖攋夡傪柶傟傞偨傔偺揹帴椡懳嶔偑廳梫偲側傞丅巁壔暔崅壏挻揱摫嵽椏偼僙儔儈僋僗摿桳偺惼偝傪桳偟丄慄嵽傪旐暍偡傞弮嬧傕嫮搙偑嬌傔偰掅偄丅偙偺偨傔丄嫮帴応拞偱摦嶌偡傞幚梡僒僀僘偺僐僀儖傪奐敪偡傞偙偲偼旕忢偵崲擄偲偝傟偰偒偨丅

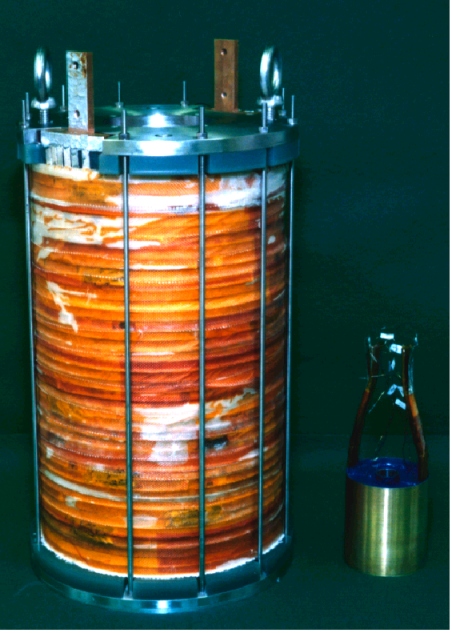

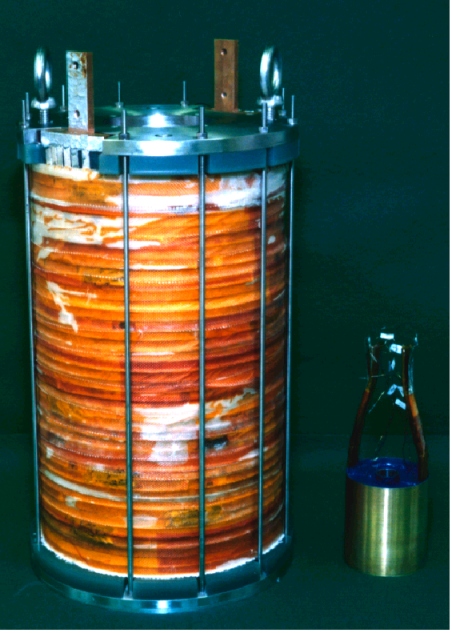

丂偙偺偨傃奐敪偝傟偨僐僀儖偼丄桳岠撪宎61 mm丄姫慄撪宎64 mm丄奜宎158 mm丄姫慄崅偝223 mm偱丄幚梡忋廫暘側僒僀僘傪桳偟偰偄傞丅嬧傪旐暍嵽偲偡傞Bi-2212偺僥乕僾慄嵽乮暆5 mm丄岤偝0.35 mm乯傪嬧崌嬥偺僥乕僾乮Ag-0.5 mass%Mg丄岤偝0.1 mm乯偲堦弿偵僷儞働乕僉忬偵姫偔偙偲偱丄揹帴椡偺栤戣傪崕暈丅20屄偺僟僽儖僷儞働乕僉傪愙懕偟偰僐僀儖偲偟偰偍傝丄捠揹揹棳200 A偱3 T傪敪惗偡傞丅 偙偺巁壔暔挻揱摫僐僀儖傪TML偺戝宆挻揱摫儅僌僱僢僩偺撪憌僐僀儖偲偟偰慻傒崬傒丄1.8 K塣揮偱奜憌偺僐僀儖偵傛傝18 T偺帴応傪弌偟偨忬懺偱丄拞怱帴応21 T傪敪惗偱偒傞偙偲偑妋擣偝傟偨丅偙偺儅僌僱僢僩偼暯惉5擭偵Nb3Sn慄嵽偱嶌惢偟偨撪憌僐僀儖傪慻傒崬傓偙偲偱丄挻揱摫儅僌僱僢僩偲偟偰悽奅偱弶傔偰21 T傪墇偊傞帴応偺敪惗乮桳岠岥宎50 mm乯偵惉岟偟偨傕偺偱偁傞偑丄崱夞偺寢壥偐傜丄Bi宯巁壔暔僐僀儖偺惈擻偑傎傏摨偠悈弨偵摓払偟偨偙偲偵側傞丅

丂偙偺偨傃奐敪偝傟偨僐僀儖偼偦偺屻偺楢懕揑側塣揮偱傕埨掕偟偨惈擻傪帵偟偨帠偐傜丄尰嵼21 T傪敪惗偡傞嫮帴応敪惗憰抲偺堦晹偲偟偰挻揱摫嵽椏偺摿惈應掕摍偺偨傔偵巊梡偝傟偰偄傞偲偄偆丅崱屻偝傜側傞揹帴椡傊偺懳嶔傪巤偡偙偲偑偱偒傟偽丄25 T偁傞偄偼偦傟埲忋偺挻嫮帴応偺敪惗偑婜懸偱偒傞偲偄偆丅

丂TML偺儕乕僟乕偱偁傞榓揷恗憤崌尋媶姱偵傛傟偽丄乽挻揱摫儅僌僱僢僩偵傛傞嫮帴応偺敪惗偼丄僄僱儖僊乕丄桝憲丄慺棻巕暔棟妛側偳傊偺墳梡偑傛偔抦傜傟偰偄傞偑丄嵟嬤偼丄惗柦壢妛丄摿偵峔憿惗暔妛偺暘栰偱僞儞僷僋幙偺棫懱峔憿偺夝柧偵埿椡傪敪婗偡傞NMR乮妀帴婥嫟柭乯憰抲傊偺墳梡偑婜懸偝傟偰偄傞乿偲偄偆丅偙傟偼丄帴応偺憹壛偲偲傕偵NMR憰抲偺暘夝擻偑岦忋偟丄暘愅壜擻側僞儞僷僋幙偺暘巕検偑憹壛偡傞偨傔偱偁傞丅TML偱偼丄廬棃偺嬥懏宯挻揱摫僐僀儖偱21.1 T丄Bi宯巁壔暔僐僀儖偱2.4 T傪敪惗偡傞23.5 T偺侾 GHz媺NMR儅僌僱僢僩傪奐敪拞偱偁傞丅NMR儅僌僱僢僩偱偼帴応偺嫮偝偺懠偵丄桪傟偨嬻娫揑嬒堦搙偲帪娫揑埨掕搙傕梫媮偝傟傞偑丄偙偺偨傃偺惉壥偼丄23.5 T偺帴応傪敪惗偱偒傞尒捠偟傪摼偨偲偄偆揰偱傕廳梫偱偁傞丅崅暘夝擻NMR儅僌僱僢僩偺応崌丄昁梫側帴応偺埨掕搙傪枮懌偡傞偵偼塱媣揹棳儌乕僪偱偺塣揮偑昁恵偲偝傟偰偍傝丄偦偺幚尰偑師偺壽戣偱偁傞丅崱夞偼1.8 K塣揮偩偭偨偑丄Bi宯慄嵽偺応崌丄4.2 K偵偟偰傕Ic偑1妱掱搙偟偐曄傢傜側偄偨傔丄4.2 K塣揮偺壜擻惈傕帵嵈偝傟偨偲尒傞帠偑偱偒傞丅4.2 K塣揮偑幚尰偡傟偽丄儐乕僓乕僒僀僪偲偟偰偼椻攠傪埖傢側偗傟偽側傜側偄婡夛偑戝暆偵尭彮偡傞帠偵側傝丄傛傝巊偄傗偡偄NMR偑幚尰偡傞丅

丂侾GHz媺NMR儅僌僱僢僩奐敪傪捈愙扴摉偟偰偄傞TML偺栘媑巌儐僯僢僩儕乕僟乕偼乽巁壔暔宯挻揱摫嵽椏偺嫮帴応墳梡偼丄揹帴椡偺娤揰偐傜斶娤揑側堄尒偑弌偝傟偰偄偨偑丄廫暘幚梡偵懴偊傞偙偲偑幚徹偱偒偨丅偙偺偨傃偺惉壥偼丄巁壔暔僐僀儖傪巗斕偺嫮帴応儅僌僱僢僩偺撪憌僐僀儖偲偟偰20 T埲忋偺帴応傪敪惗偟偨傝丄僿儕僂儉傪2 K掱搙傑偱椻媝偡傞偙偲側偔20 T傪敪惗偡傞栚揑偵捈愙揔梡偡傞偙偲傊偺壜擻惈傪帵偟偨偲偄偊傞丅杮僐僀儖偼傑偩偦偺惈擻偺尷奅傑偱帋尡偟偰偍傜偢丄杮擭3寧偺塣揮偱偼惀旕偦傟傪妋擣偟偨偄乿偲岅偭偨丅

丂幨恀偼Bi-2212僟僽儖僷儞働乕僉僐僀儖偺奜娤丅嵍偺僐僀儖偑崱夞奐敪偝傟丄尰嵼巊梡拞偺僐僀儖丅塃偺僐僀儖偼暯惉8擭偵嶌惢偝傟偨奜宎49 mm偺彫宆僐僀儖丅丂丂丂丂丂丂丂乮僺僇僠儏僂偺僷僷乯