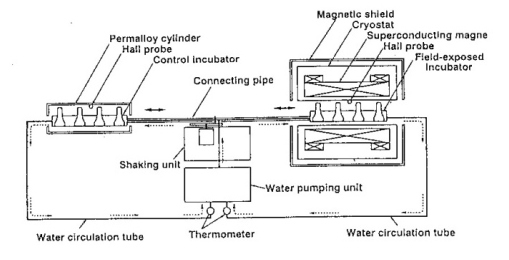

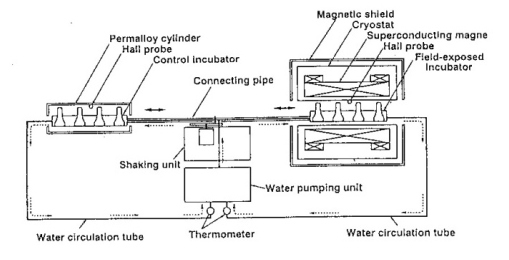

図1 超伝導マグネットを用いたバイオ実験装置(矢印:振動方向)

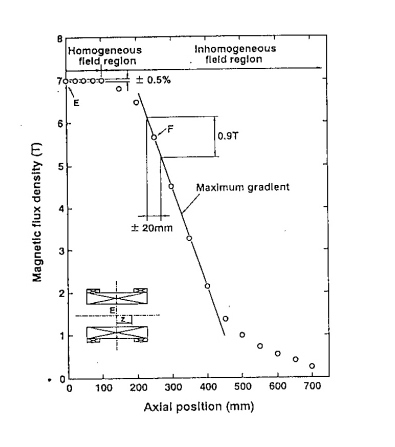

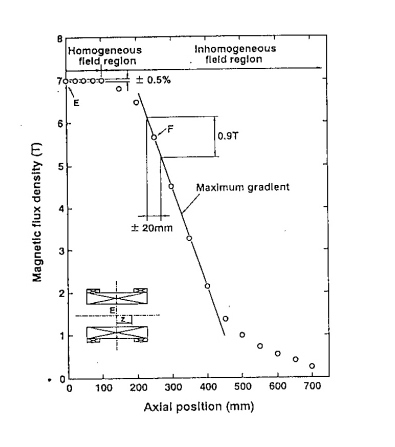

図2 超伝導マグネット内外の磁場分布

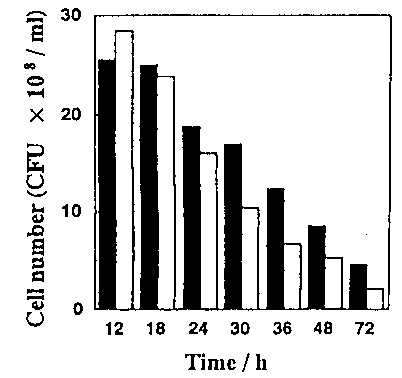

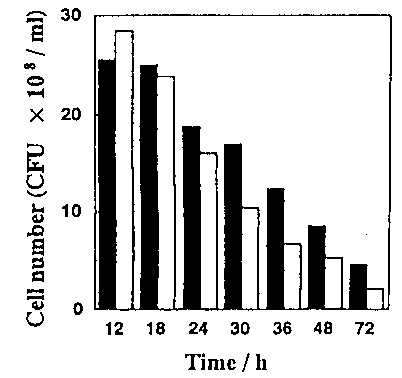

図3 磁場下における枯草菌MI 113の細胞数変化

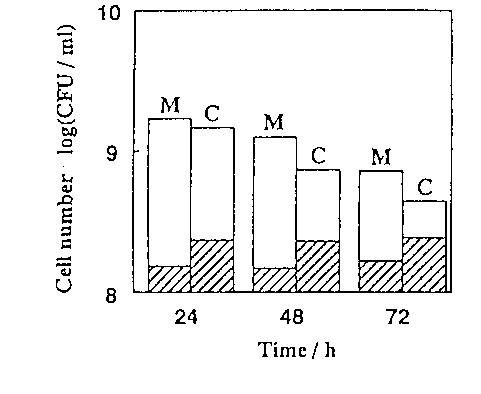

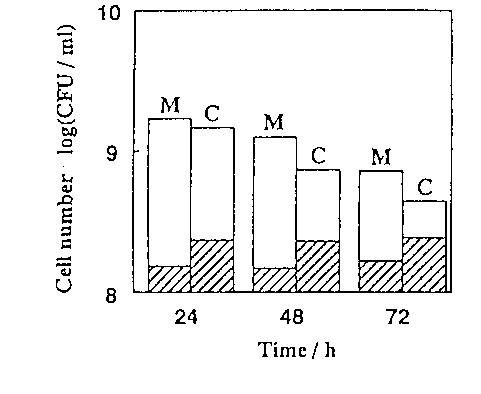

図4 磁場下における栄養細胞数および胞子数の変化

正田氏は分子生物学的手法による研究を多く手掛け、最近はその一環としてバクテリアへの磁場効果を研究し興味ある成果を挙げている。その際用いられている7 T超伝導マグネットは、均一磁場領域が広く、試料の振盪が可能になっているなど分子生物学的実験用途に特化されたもので、数年前にCryogenics ( Vol. 35, p 41-47 (1995))誌にも紹介されているのでご存知の方も多いのではないだろうか。

講演ではまず、従来の微生物など生体への磁場効果研究の問題点について述べられた。人目をひくようなセンセーショナルな報告も見られるものの、磁化率の異方性に伴う配向効果で理解されるもの以外は、その多くは再現性に問題があると見られているという。種々の磁場効果報告例に於ける問題点は、①温度、酸素濃度など実験系の厳密な制御がなされていないこと、②生物体の階層性を考慮して適切な生物種を選択しているかどうか、③統一的な理論および解釈が欠如している、などである。正田氏の研究は、これら従来研究の問題点を解決し、磁場の作用メカニズムに踏み込むことを狙いとしておこなわれた。

バクテリア培養実験に用いられた実験装置の概略を図1に示す。冒頭でも触れたが、磁場印加は、神戸製鋼所製7 T超伝導マグネット(160 mmφ、0.8 MJ)によって行なう。磁場分布(図2)は、160 mmφ×200 mmL空間内で7 T±0.5 %の均質磁場、磁石中心から±250~±400 mmの範囲で磁場勾配が23.2 T/mである。洩れ磁場が対照群に影響を与えるのを避けるため、マグネット外周は鉄によりシールドされ、5 Gラインは磁石中心から3.3 m(軸方向)、2.8 m(半径方向)である。磁場装置内に置かれた培養容器中の温度は、水を循環するシステムにより、設定した温度±0.1 ℃以内に制御される。各4ヶのフラスコ(50 ml)より成る2組の培養槽を用意し、図1のように1組は磁場中に設置し、もう1組は対照の無磁場中で左右に振盪させ(0~3 Hz)、両組で同一条件を実現している。

この分野における正田氏の研究は、まず実験者保護の観点から、生体に対する磁場印加の安全性を確認することから始まったという。遺伝子操作により致死的ダメージに対し敏感に応答するようにした大腸菌を用いて7 Tの磁場を24 hr印加する実験を行なってもその影響は観測されなかった。すなわち、磁場は遺伝子レベルで致命的な影響を与えないことが確認された。これは紫外線照射で遺伝子に変化が起きる線量(Dose)と比較しても、磁場のエネルギーは極めて小さいので、当然の結果といえる。また、ショウジョウバエを用いて、変異感度の高い多翅型への変化を評価したが何らの変異も観測されなかった。やはり、高磁場は予想通り、遺伝子に損傷を与えたり、変異を起こすような影響を与えないことが確認できた。

本格的に実験に着手するにあたり、正田氏らはその対象として大腸菌や枯草菌MI113株を選んだ。その理由は、これらのバクテリアは入手が容易であり、既に様々な研究から、生化学的情報や遺伝子に関する知見などが豊富であるためである。特に枯草菌を栄養を含む培地で培養すると、はじめ、その個体数は指数関数的に増加する(対数増殖期)。その後、個体数が大きく変化しない定常期を迎え、やがて個体数が大きく減少する死滅期に移行する。この間、対数増殖期においては栄養細胞、栄養物が涸渇する定常期においては胞子とよばれる2種類の特徴的な異なる細胞形態様式をとる事が知られている。実験では、溶存ガス量や温度などの均一化をはかるため、試料容器は振盪される。つまり、容器全体が左右に変位する。磁場均質部はこの変位より十分に大きいので、ここに試料を設置した場合には定常磁場の実験が実現する。また、勾配磁場中に試料を設置する実験もあわせて行なわれており、この場合には試料は5.2~6.1 Tの領域を往復し、磁場の変動を経験することになる。

培養容器を磁場均質部(図2のE)、及び不均質磁場部(図2のF)に設置した実験をそれぞれ行なった。また、対照として地球磁場部での実験も併せて行なっている。対数増殖期の長さは培地の条件や温度により異なるが、本研究では12時間程度になるような条件が採用されている。不均質変動磁場中と対照の場合での個体数の時間変化を図3に示す。72 hr後の死滅期に於いて、不均質変動磁場下の細胞数は地球磁場中の細胞数に比し2倍の値が得られるという顕著な磁場効果が観測された。均質磁場中の場合には、不均質変動磁場の場合ほどには顕著ではないが、ある程度の影響が観測された。この結果から、高磁場とくに不均質変動磁場は微生物の死滅速度を遅らせる効果があるといえる。図4は、図3の実験中での栄養細胞数と胞子数の変化を示したものである。胞子数は磁場印加の場合に少なく、また、時間的変化は余りない。したがって、先に観測された磁場による個体数の減少抑制は、栄養細胞数の減少抑制効果によって担われていたことがわかる。つまり、磁場は定常期以降の胞子化を妨げ、栄養細胞の死滅速度を減少させる働きがあるといえる。定常期以降の栄養細胞は抗生物質などの生産性が飛躍的に向上することが知られている。したがって、磁場の印加により栄養細胞の死滅率を抑制すれば、物質生産量が増大する。この性質を利用して、遺伝子内に抗生物質など有用物質に関する情報を導入しておけば、効率よく有用物質を手に入れることができるようになる。実際、正田氏らは、MI113株に抗生物質をつくる遺伝子を導入し、実際に磁場下における培養によりその収量が増大することを確認した。

上記のように、厳密に制御された実験条件下で、微生物代謝に対する有意な磁場効果が確認された。正田氏らは、さらにいくつかの仮説を立て、それに基づいて遺伝子操作を施した実験によりその検証実験を実施した。それらの結果から、高磁場印加により特定の遺伝子群が活性化し、そして対応する酵素が活性化するために、観測されたような影響が得られたと推定されるに至り、その遺伝子内での部位もほぼ特定されてきたという。従来研究の多くは磁場効果の現象報告のみにとどまり、磁場影響を受けた場所の特定や、機構にまでは踏み込まないものだったことを考えると、本研究が非常に進んだ先駆的研究であると感じられた。遺伝子上の部位の特定までは至ったものの、そのメカニズムは未だ解明されておらず、今後の課題として残っている。機構解明が進めば、磁場効果の最適化も可能となると考えられ、製薬などの分野において磁場利用の普及が大いに期待される。

(YF)

なお、本研究会にご興味をお持ちの方は、下記までご連絡を。

図2 超伝導マグネット内外の磁場分布

図3 磁場下における枯草菌MI 113の細胞数変化

図4 磁場下における栄養細胞数および胞子数の変化