SUPERCONDUCTIVITY COMMUNICATIONS, Vol.21, No.5 October, 2012

人工地磁気は発生できるか? −未来の地磁気反転への備え− _ 核融合科学研究所 _

地磁気が宇宙から飛来する荷電粒子から地球大気を防護する働きを担っていることは良く知られている。また、その地磁気が数十万年に一度の割合で反転しており、その際には一時的にほとんどゼロまで弱まる可能性があることをご存じの方も多いであろう。こうした事態になると何が起こるのか良くわからないが万一の事態に備えて“人工地磁気”を発生してはどうか?という発想があり得る。これは、超伝導工学に携わる人間であれば比較的容易に思い至るものかも知れないが、あまりにも荒唐無稽だとすぐに片付けてしまうのが一般的であろう。ところが、インターネットで“人工地磁気 (artificial geomagnetic field) ”と検索してみたところ、それを真面目に考えて論文にまでしている例があるから驚きである。さらにそれが意外と身近なところから出されていた。

執筆者は、核融合科学研究所 ( NIFS ) の本島修前研究所長 ( 現 ITER 機構長 ) と柳長門准教授で、 2008 年に NIFS レポートとして公開している。今回、柳氏から、その検討内容について詳しい話を伺う機会が得られたので、以下にその要約を紹介したい。

地磁気は地球上の生命の発展にとって極めて重要な役割を果たしてきたものと考えられる。もし地磁気がなかったり過去のどこかで消滅したりしていたら、長期間のうちには太陽風によって大気がはぎ取られ、地球も火星のように砂漠化していたかも知れない [1] 。岩石に残留している古地磁気の測定によると地磁気は過去において何度も極性反転を繰り返してきたことが明らかとなっており、一番最近の反転は約 78 万年前に起こったと推定されている [2] 。地磁気の生成メカニズムの解明は物理学上の重要な課題であるが、地球内部の外核における溶けた金属において自己形成されるダイナモ効果によって説明可能であると提唱されており、近年、大規模なコンピュータ・シミュレーションによって自発的に磁場が生成される現象やその極性がときおり反転する現象も見出されている [3,4] 。現在までの約 150 年間におよぶ地磁気の直接測定結果によると、この間に地磁気の ( ダイポール成分の ) 強度が 10% ほど低下してきていることが示されている [5] 。もしもこのトレンドが次の極性反転の開始を示唆していると仮定し、直線的に地磁気の減少を外挿するならば、その強度があと千年、あるいは、それより短い時間でゼロ近くまで低下する可能性も考えられる [6] 。ただし、前回の反転からの時間経過と比べると人類による地磁気の精密な測定期間はあまりに短く、実際にこの先も地磁気の強度がゆっくりと下がり続けるのか、途中で上がるのか、あるいは、急速に下がるのか等、現時点では予測は簡単ではない。とは言え、たとえそれが千年先であろうと一万年先であろうと、やがて地磁気がゼロとなる事態が訪れること自体は間違いないであろう。地磁気のダイポール成分が極端に弱まった状態になっても、四重極成分や高次成分がある程度の強度で残ると考えられる [7] 。このため、例えば、赤道近傍でもオーロラが楽しめるようになるだろうという楽観論もあるが、こうした状況になると、太陽風 ( 500 eV 程度の比較的低エネルギーの陽子を主成分とする荷電粒子 ) や太陽と銀河から放射される高エネルギーの荷電粒子 ( MeV 領域から GeV 領域にまで至る超高エネルギー粒子 ) による地球大気の直接的照射が大幅に増大することになる。過去の極性反転時期において生物の大量絶滅が起こったという明確な証拠は提示されていないため、大気による放射線遮蔽機能によって地表や海水中での生命の存続そのものについては保証されると期待して良いものと思われるが、古地磁気の観測結果によって地磁気の反転には数千年の歳月がかかる場合があることが知られており [8,9] 、このような長期にわたる地磁気の減少が及ぼすさまざまな影響については慎重な吟味が必要であろう。特に、現在の地球における我々の文明について考えるならば、地磁気が弱くなる事態が甚大な影響を及ぼす可能性は否定できない。例えば、放射線照射量の増大によって人工衛星の寿命が短くなるだけでなく、航空機に搭乗できる時間も制限されるかも知れない [10] 。また、磁気嵐の増大によって電力や通信のネットワークに大きな障害が出ることなどもあり得るだろう。さらには、大量絶滅には至らないにしても上層大気への荷電粒子の照射量の増大によってオゾン層の破壊が生じたり [11] 、気候変動が誘発されたりすれば、特に現代の人類にとって甚大な影響を与えることが懸念される。最近、太陽磁気の増減による銀河宇宙線の増減が低層雲の生成量の増減を引き起こし、これが気温の増減に寄与しているかも知れないという説も注目されている [12,13] 。こうした効果にさらに地磁気の増減がどのように効くのか現在のところは専門家にもまだ良くわからないのが実状のようだが、小氷河期が長く続くような事態になる可能性も否定はできないだろう。こうした状況で果たして将来の 100 億人を超える人類とその文明が安定に存続できるのか、もしもの事態を検討しておくことは重要であろう。

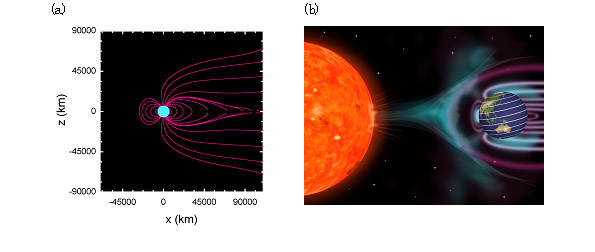

そこで、地磁気の反転期に入ったときに何らかの手段で人工的な対策を取ることができないかを検討してみた。具体的には、地表近くに多数本の超伝導リングを埋設し、これに電流を流すことによって人工地磁気を生成する方法である [14] 。 MHD シミュレーション計算 [15] によると、もし現在の地磁気のダイポール成分の 10% を人工的に生成することができれば、磁気圏境界(地磁気の圧力と太陽風プラズマの圧力が釣り合うところ)を中軌道の外側まで押しやることができ、太陽風から GPS 衛星等を保護することが可能になる。この場合に生成される地球磁気圏の概念図を図 1 に示す。また、粒子軌道の計算を行うと、 10 MeV 以上の高エネルギー粒子に対する磁気シールド機能についても地磁気が全くない場合と比べて 10 倍程度に高められることが得られる [14] 。

図 1 (a) ダイポール成分の強度が現在の 10% となった場合の磁気圏の磁力線構造の計算例。

(b) これをもとに人工地磁気で生成した磁気圏の想像図。 ( ただし、太陽と地球の位置関係や大きさは変えてある。また、実際の磁気圏のプラズマがこのように見えるわけではない。超伝導ケーブルのリングは全 12 本のイメージ。 )

この構想にもとづいて 2008 年にまとめた論文では、超伝導ケーブルを全部で 12 本ほど地球の周りに敷設して、各ケーブルに 6.4 MA の電流を流すことで現在の地磁気の 10% を作り出すことが検討されていた [14] 。人工地磁気を発生させる超伝導ケーブルのネットワークを考えるとき、そうした構想が原理的に実現可能であるかどうかを検証することは、まずその全磁気エネルギーが人工的に供給できる大きさかどうかを見極めることから始めることになる。簡単な計算を行ってみると、全磁気エネルギーは 1.8×10 7 GJ のレベルと概算できる。これは、例えば、百万キロワットの発電施設 20 基を用いて 10 日ほどで供給できるエネルギーであるから、意外にも人類が十分に扱える大きさである。また、冷却に必要な電力も概算すると、後述のように、これも何とか供給可能な範囲に入る。これをもとに、今度は少しずつ詳細を見ていくことにする。

さて、超伝導ケーブルのネットワークを地表面近くに敷設することを考えると、ひとつの重要な問題は、ケーブル近くの局所的な磁場強度である。今、公衆に対する漏れ磁場強度の限界を 5 Gauss と設定すると、 6.4 MA の超伝導ケーブルを敷設するためにはケーブルの周囲 2.6 km を立ち入り禁止領域にしないといけない。よって、大深度の地下にトンネルを掘ってケーブルを埋設する方式を考えることになるが、 2.6 km はあまりに深い。そこで、現在急速に進歩しているマイクロシールド工法が適用できるようもう少し浅いところで考えるならば、例えば、ケーブルの本数を十倍の 120 本にして、1本あたりの電流値を十分の 1 の 640 kA に下げることにより、ケーブルの敷設深度を 260 m と設定する手がある。この場合も、全体の磁気エネルギー自体はほとんど変わらない。以下では、これを選択して検討を続ける。

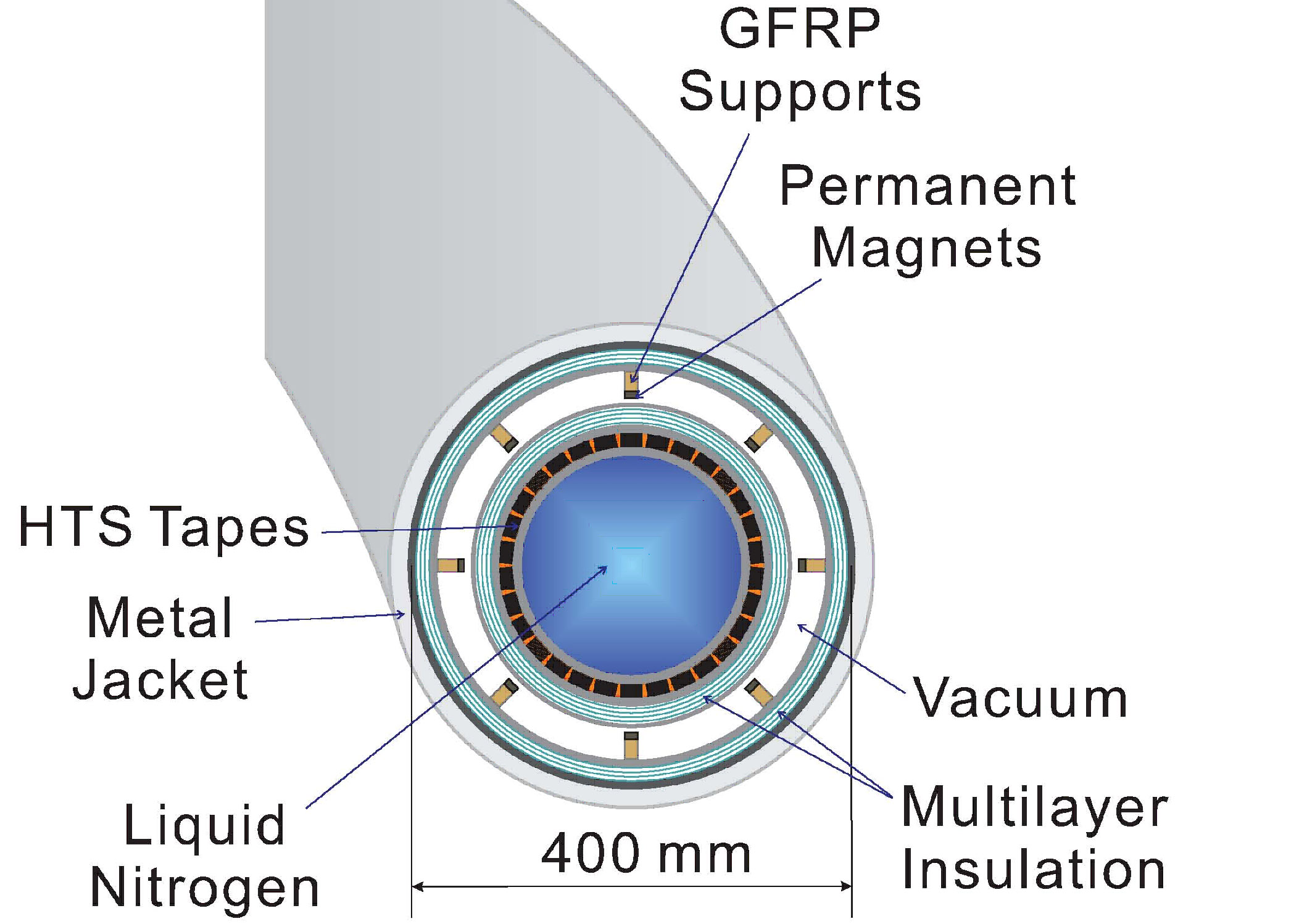

人工地磁気発生用の超伝導ケーブルは、現在、電力送電用に研究開発が進んでいるものと同じ構造を基本として、高温超伝導 ( HTS ) 線材を用いて液体窒素で冷却することを考える。送電用の超伝導ケーブルのうち、特に直流型のものについては、交流型と比べてロスが小さいために長距離の送電に適しており、今後のさらなる開発の進展が期待される [16] 。その究極のプロジェクトとして、地球規模の送電ケーブルのネットワークを構築することも提唱されており [17] 、人工地磁気発生用ケーブルはこれと類似の発想となる。ケーブルの具体的な構造を図 2 に示す。 HTS 線材には、磁場環境下で臨界電流が高く、将来の製造単価が下がると期待される希土類系薄膜テープ線材 ( REBCO 線材 ) を用いるとする。人工地磁気発生用のケーブルでは電流方向は一方向となるため、中心に冷却配管を配置し、その周りに HTS 線材を巻き付ける構造をとる。温度 77 K 、自己磁場における ( 1 cm 幅 ) 線材 1 本あたりの臨界電流を 1000 A とすれば、現在の技術の延長で長尺線材の製造が可能になると想定できる [18] 。この線材 900 枚ほどを直径 200 mm の液体窒素供給用配管の周りに配置することで、 640 kA の定格電流は達成可能である。この場合、線材表面の磁場強度はテープの幅広面に平行方向で 1.1 T ほどである。また、ケーブル全体の外径は 400 mm と設定する。

超伝導ケーブルには真空断熱に加えて多層断熱材を使用して輻射を低減するとともに、例えば永久磁石を用いることで超伝導線材と液体窒素を納めた内管部分を磁気浮上させて熱侵入を最大限減らすことなども考えられる [19] 。この場合、室温 ( 地下深くに埋設するため 0 ° C 付近と考えて良いであろう ) から液体窒素温度に入る輻射による熱侵入量をケーブル 1 m あたり 0.4 W と見積もる [20] 。また、液体窒素を供給するために動力 1.5 MW の冷却ステーションを区間 300 km ごとに設置し、その一端からサブクールした液体窒素を入口温度 65 K 、流速 0.25 m/s 程度で供給する条件において、出口温度 75 K 、圧力損失 0.6 MPa で成立可能と考えられる。この場合、冷却を継続するためには全ケーブルに対して約 20 GW の電力が要求されることになるが、これも百万キロワットの発電施設 20 基で供給できる。冷却に伴うケーブルの熱収縮を許容するためケーブルにはフレキシビリティを持たせる必要があり、ジャケットをコルゲート管等にすることが望ましいが、圧力損失を軽減する観点からすると内管については直管が好ましい [16] 。そこで、適当な間隔ごとにベローズを設けることで吸収機構を設ける必要がある。冷却ステーションの間を繋ぐケーブルの 1 ユニット分については、できるだけ高低差をつけずに敷設することによって、この間に生じる液体窒素の圧力差を低減する。また、冷却ステーションの部分では、ケーブルを鉛直方向の太いパイプとして構成することも考える。これによって、この部分を利用して敷設ルートの高低差を解消することが可能となる。あるいは、冷媒に液体窒素ではなく液体水素を用いれば、圧力損失は圧倒的に小さくできる [21] 。この場合、水素ガス供給用のインフラの一部としてこの超伝導ケーブルシステムを用いる手があるかも知れない。一方、 300 km に及ぶ長さを連続した線材を用いて構成することは難しい。そこで、適宜、ケーブルを接続しながら敷設していく方式を考える。例えば、線材の単長を 1 km と設定して考えると、最大長のケーブルでは約 40000 カ所の接続部が必要であるが、良好な接続方法を用いれば [22] 、接続部のジュール発熱は熱侵入量のたかだか 0.1% のレベルに抑えられると評価でき、問題にならない。

図 2 電流容量 640 kA の高温超伝導ケーブルの断面構造案

このような大規模な超伝導ケーブルシステムのコスト評価は極めて難しいが、概算は必要であろう。 120 本のケーブル全体の総延長距離は約 380 万 km となり、必要となる HTS 線材は約 34 億 km である。今、これだけ大量の HTS 線材を製造することによって製造単価が大幅に下がると期待して現在の NbTi 線材と同等の 100 円 / kA m にまでできると仮定すると、線材の製造に要するコストは約 340 兆円となる。これに加えて、ケーブルの構造材や敷設費用なども必要となるが、今これをケーブル 1 本の 1 km あたりについて 2 億円と仮定すると、全長では約 760 兆円となる。また、冷却と励磁に必要な電力と電源や冷凍機をはじめとするシステムに必要なコストを約 100 兆円と見積もる。すると、全体のコストは約 1200 兆円となる。上記の金額は極めて大きなものではあるが、現在の全世界の GDP から考えるならば、こうしたシステムが本当に必要になった場合には賄うことができるレベルと考えても良いであろう。例えば、現在、世界全体で軍事費につぎこんでいる額が年 100 兆円に至るわけであるから、そのたかだか 10 年分レベルと考えれば、地球全体の危機に備えるために使うには大した金額ではないかも知れない。

また、超伝導ケーブルの事故時の評価をしておくことも重要である。このケーブルシステムを数千年に渡って使用することも要求されるため、断熱真空の劣化や液体窒素の漏洩などによって局所的に常伝導転移が発生する事象や、大地震やテロ等によってケーブルの一部が傷ついたり破断したりすることまで想定しておく必要がある。今、ケーブルの 1 本に局所的な事故があったとして放出されるエネルギーを計算すると、これは、ほぼこのケーブル 1 本分の自己インダクタンスが担う磁気エネルギーに相当する。例えば、赤道部に位置する最大長のケーブルについては、約 25000 GJ となる。ただし、磁気的に結合した周囲のケーブルに電流が転流する分も勘定して 15% 程度の低減は見込んでいる。このように超巨大なエネルギーが事故部の一カ所に集中してしまうと、赤道部のケーブルの場合、事故部を中心に長さ約 160 km に渡ってケーブルが溶融することになってしまう。ケーブルの電流減衰に伴って発生する超伝導線材の交流損失や構造材の渦電流損失によって、実際にはケーブル全体に渡って幾分エネルギーが分散すると考えられるが、それでも事故部には相当の被害が出ることになり、許容できない。そこで、ケーブルの全長に渡ってヒータを仕込んでおき、万一の場合には、全長を強制的にクエンチさせて放出される磁気エネルギーをケーブル全体で担うことで局所的なダメージを最小限に抑えるべきと考える。ただし、ヒータに与えるエネルギーも膨大であるから、それをどうやって供給するかは重要な課題である。また、ケーブルの本数を多くして 1 本あたりの電流を下げるほど、事故時のインパクトは下げられることになる。この場合、ケーブル 1 本分の自己インダクタンスとそれに伴う磁気エネルギーが下がることに加えて、周囲のケーブルへの転流も促進される。

最後に、このように大規模なジオ・エンジニアリングを考えることについて、環境問題や倫理的な観点から十分な検討をしておくことは必要不可欠である。超伝導ケーブルによって発生する人工地磁気は地球内部にも磁場を作る。これが外殻のダイナモの発展にどのように影響するのかは入念な議論が必要である。併せて、技術的には、地磁気の反転が進行している際中にいったいどの時点で人工地磁気の極性を逆転させるべきかという問題もある。こうした問題は現在の我々の理解をはるかに超えており、未来に渡って継続した文明と文化の発展があって初めて回答が可能になると思われる。一方、超伝導ケーブルを用いて人工地磁気を発生させる構想自体は、月や火星などにおいても適用することが考えられる。これらの天体では地磁気がほとんど存在しないか、ごく微小であることに加え、大気による放射線遮蔽機能も期待できない。よって、人工地磁気を用いることはこれらの天体で人類が居住していく環境を構築するうえで有益な方法になり得る可能性がある。ただし、火星などにおいて人工地磁気を発生することが倫理的に許されるのかどうか、これも極めて慎重な議論が必要であることは言うまでもない。

以上が、核融合研で伺った話の要約である。いかがだっただろうか? 話を聞くまでは全くの夢物語とも思われた人工地磁気構想であるが、意外にもそう遠くない未来のテクノロジーで実現できる可能性はあるかも知れないと思えてきた。こうしたものが将来本当に必要になるのか、また、こんな大規模なシステムを本当に作れる日が来るのか、現時点では誰にもわからないと思うが、超伝導技術の壮大な未来を描くひとつの話としても大変興味深いと言える。 ( 編集ボブ )

【参考文献】

1• M. H. Acuna et al ., “Magnetic field and plasma observations at Mars: initial results of the Mars global surveyor mission,” Science 279 (1998) 1676-1680.

2• R. F. Butler, “PALEOMAGNETISM: Magnetic Domains to Geologic Terranes,” Electronic Edition (http://www.geo.arizona. edu/Paleomag/book/) (1998) 159-182.

3• J. Li, T. Sato and A. Kageyama, “Repeated and sudden reversals of the dipole field generated by a spherical dynamo action”, Science 295 (2002) 1887-1890.

4 G. A. Glatzmaier and P. H. Roberts, “A three-dimensional self-consistent computer simulation of a geomagnetic field reversal,” Nature 377 (1995) 203-209.

5 M. Korte and C. G. Constable, “The geomagnetic dipole moment over the last 7000 years− new results from a global model,” E arth and Planetary Science Lett. 236 (2005) 348-358.

6 A. D. Santis, “How persistent is the present trend of the geomagnetic field to decay and, possibly, to reverse?,” Physics of the Earth and Planetary Interiors 162 (2007) 217-226.

7 J. Vogt et al., “MHD simulations of quadrupolar paleomagnetospheres,” J. Geophys. Res. 109 (2004) A12221.

8• B. M. Clement, “Dependence of the duration of geomagnetic polarity reversals on site latitude,” Nature 428 (2004) 637-640.

9• J. P. Valet, L. Meynadier and Y. Guyodo, “Geomagnetic dipole strength and reversal rate over the past two million years,” Nature 435 (2005) 802-805.

10• M. A. Shea and D. F. Smart, “Comment on galactic cosmic radiation dose to air crews,” Proceedings of ICRC 2001 (2001) 4071-4074.

11• J. A. E. Stephenson and M. W. J. Scourfield, “Ozone depletion over the polar caps caused by solar protons,” Geophys. Res. Lett. 19(24) (1992) 2425-2428.

12• H. Svensmark, “ Influence of cosmic rays on earth's climate,” Phys. Rev. Lett . 81 (1998) 5027-5030.

13 N. D. Marsh and H. Svensmark, “Low cloud properties influenced by cosmic rays,” Phys. Rev. Lett . 85 (2000) 5004-5007.

14• O. Motojima and N. Yanagi, “Feasibility of artificial geomagnetic field generation by a superconducting ring network,” NIFS Report (2008) NIFS-886.

15• T. Tanaka, “Generation mechanisms for magnetosphere-ionosphere current systems deduced from a three-dimensional MHD simulation of the solar wind-magnetosphere-ionosphere coupling processes,” J. Geophys. Res. 100 (1995) 12057-12074.

16• S. Yamaguchi et al ., “The experiments of 200-meter superconducting DC power cable in Chubu university and the estimation for longer cable cooling”, AIP Conf. Proc . 1434 (2012) 1959-1965.

17• K. Kitazawa, “Future of high-temperature superconductors,” Ouyo-Butsuri 73 (2003) (in Japanese) 68-73.

18• Y. Shiohara, M. Yoshizumi, T. Izumi and Y. Yamada, “Present status and future prospect of coated conductor development and its application in Japan”, Physica C 468 (2008) 1498 − 1503.

19• Q. S. Shua et al., “Magnetic levitation technology and its applications in exploration projects,” Cryogenics 46 (2006) 105-110.

20• W.N. Boroski, T.H. Nicol and C.J. Schoo, “Design of the multilayer insulation system for the Superconducting Super Collider 50 mm dipole cryostat”, FEMILAB − TM-1725 (1991)

21• S. Yamada et al ., “Study on 1 GW class hybrid energy transfer line of hydrogen and electricity,” J. Phys, Conf, Ser ., 97 (2008) 012167.

22• J. Kato-Yoshioka et al ., “Low resistance joint of the YBCO coated conductor,” J. Phys, Conf, Ser ., 43 (2006) 166-169.

•