SUPERCONDUCTIVITY COMMUNICATIONS, Vol.19, No6, December, 2010

質量分析の原理的限界を超伝導技術により克服 _産総研_

質量分析法 (MS) は、イオンの質量電荷数比 ( m / z ) を求めるときに使用される分析法であると定義されている。この定義に質量分析の原理的な限界が 2 つ書かれているということであるが、産総研、大阪府立大、筑波大は、超伝導分子検出器により、これら 2 つの限界を克服したという。

MS は、 3 兆円超の分析機器世界需要において 4% を占めており、今後最も高い市場成長率が期待される分析機器である。 MS の市場規模は、蛍光 X 線分析機器の 2% に比べて2倍である。 MS は、特にライフサイエンスにおいて大量に使用されており、ライフイノベーションの要である。このため、直接的な機器市場に加えて、計り知れない波及効果がある。

このように広く用いられている MS ではあるが、 2 つの原理的な限界があった。その 1 つは、 MS で決定できる物理量は m / z であって、質量ではないということである。質量分析はその名前とは裏腹に、質量を分析できていなかったことになる。イオンの電磁気力に対する応答は m/z で決まるため、 m を決定できない。例えば、 N + と N 2 2+ は m / z = 14 であり原理的に分離できない。この分離を最初に実現したのが産総研チームであり、詳細は、 J. Mass Spectrom . 43, 1686 (2008)/doi:10.1002/jms.1459 に報告されている。また、米国化学会のオンラインニュースにも掲載されたとのことである。超電導分子検出器は、産総研内の微細加工施設で作製されている。

原理は、超電導体がフォノンに感度があることを利用している。質量分析装置のイオン源で一定の電位差で加速されたイオンは ( 数 keV) 、 m / z に応じて飛行時間で分けるか、空間的に分離された後イオン検出器で検出される。数 keV の運動エネルギーでは、イオンが検出器に当たってもその表面に付着する程度のソフトな衝突しか起こらない。室温動作のイオン検出器では、イオン衝突時に表面から放出される二次電子 ( 殆どの場合 1 個程度 ) を増倍して電気信号に変換するため、イオンの到来の有無が分かるだけである ( イオンカウンター ) 。これに対して、超電導分子検出器では、イオン衝突時に超電導体表面に付与される運動エネルギーにより、フォノンが生成され、そのフォノンがクーパー対を壊すことを利用できる。クーパー対が壊れて生成される準粒子の数は、大まかには運動エネルギーを超電導エネルギーギャップで割った数となり 10 6 個と非常に多くなる。この準粒子を超電導トンネル接合で読み出すことにより、イオンカウンターとしてだけでなく、イオンの運動エネルギーを同時に測定できるということである。

イオンが一定の電位差で加速されるときには、 2 価のイオンは 1 価のイオンに比べて 2 倍の運動エネルギーを持つ。したがって、超電導分子検出器を用いれば、価数 z が決定できる。 m / z は従来の方法で測定できるので、結局 m を一意に決定し、“真の質量分析”を実現できる。図1に、装置の写真と、 N + と N 2 2+ 、 O + と O 2 2+ を運動エネルギーで分離したデータを示す。単純な窒素分子や酸素分子の 2 価イオンを今まで誰も測定できていなかったことは驚きである。産総研のチームは、単純な分子イオンだけでなく、免疫グロブリン ( 生体内で免疫に重要な抗体 IgG) について、 m / z が同じになる単量体 1 価イオンと 2 量体 2 価イオンの分離や、試料中に存在する IgG の半分子フラグメント 1 価イオンと単量体 2 価イオンの分離分析にも成功している。抗体医薬品中の不純物である多量体やフラグメントの分析を簡便に行えることが期待されるという。

MS のもう一つの原理的限界は、異なる中性分子を分離できないことである。価数を持たない中性分子は、電磁気力に応答しないため分離することが不可能である。この限界は、タンデム質量分析 (MS/MS) と呼ばれる、分子構造解析手法において、 ”Neutral loss” と呼ばれている。 MS/MS は、複数の分子が混在した試料をイオン化して、一段目の MS で親イオンを選択し、そのイオンを原子衝突や電子捕獲により不安定な状態にして装置内で解離させ、 2 段目の MS でフラグメントを分析し、分子の同定や分子構造を解析する手法である。結晶化しない生体分子の構造解析などに用いられている。

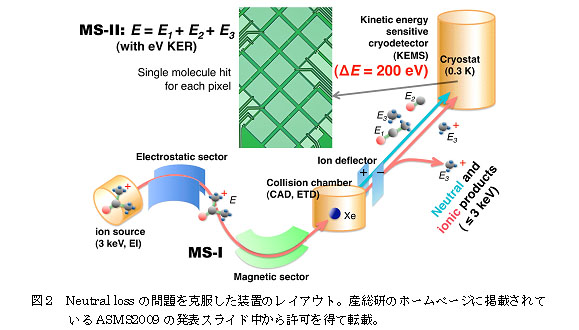

Neutral loss の最も困難な事例は、電子捕獲解離において見られる。イオン価ポテンシャルが低い 1 価イオンを親イオンとし、電子を捕獲させた場合には、励起状態の中性分子が生成される。このため、解離したフラグメントは全て中性となる。このような解離反応を直接測定するのは困難であった。また、衝突誘起解離のような場合において、フラグメントにイオンと中性分子が混在した場合には、反応分岐比を決定できない。産総研チームは、この問題を、図 1 の装置を改造して解決した。超電導分子検出器の前に、 MS/MS のための解離チャンバーとイオンデフレクターが設置された。解離したイオンあるいは中性フラグメントには、親イオンの運動エネルギーが、フラグメントの質量に応じて分配される。このため、図 1 の右の図のような運動エネルギーの測定を行えば、フラグメントは Pulse height で分離可能である。さらに、イオンデフレクターをオン、オフすることにより、フラグメントがイオンであるか中性であるかを識別できる。アセトン等の分子について、衝突誘起解離と電子捕獲解離によって競争的に生成された、イオンあるいは中性フラグメントの量が測定され、競争的解離反応の分岐比がはじめて測定された。 Int. J. Mass Spectrom . (2010); doi:10.1016/j.ijms.2010.09.027 に報告されている。図 2 に、この実験を実現した装置の配置図を示す。

。

図 2 のような測定は、生命の起源として考えられている星間有機分子の生成プロセス解明 ( 電子捕獲解離によって生成されるラジカルなどが重要な役割を果たしていると考えられている ) といった物理化学分野から、バイオロジーの分野に貢献できると述べられている。産総研チームの HP にはその他にも、超電導ナノストリップというサブナノ秒の時間分解能をもつ高速分子検出器についても記載されている。産総研内に設置されている複数の超電導検出器搭載質量分析装置は、産総研外にも公開されている(http://www.open-ovation.jp/ibec/device/) 。

この研究をリードしている大久保雅隆氏によれば、「質量分析の原理的限界克服を可能にしているナノ構造超電導素子については、長い時間を掛けて地道な特性評価を行って素子構造設計指針を策定し、作製プロセスをブラッシュアップしてきた。研究開発開始当初は、超電導素子そのものが研究対象であったが、近年やっとその類い希な検出特性を活用して試料を測定する機器開発が行える段階になった。現在、超電導検出器を企業で作製できるように技術トランスファーを開始したところである。近い将来、先端分析機器を製品として出したい。」とのことである。 ( 超好 )